バリューブックス中村和義さんインタビュー<前編>

本の命をつなぐ、循環の仕組みをつくる

1984年、長野県上田市生まれ。2014年に創業者・中村大樹に誘われてバリューブックスに入社し、翌年に取締役へ就任。移動式書店「ブックバス」の立ち上げや、無印良品との協業による「古紙になるはずだった本」「本だったノート」など、廃棄本に新たな価値を与えるプロジェクトを多数企画・推進。現在は、他企業との協業や新規プロジェクト、スタッフのキャリア支援に注力しながら、本のより良い循環を実現するための仕組みづくりに取り組んでいる。

サステナビリティの次の視点として、いま各分野で注目されはじめているのが「リジェネレーション」です。連載『リジェネレーション<再生>の手触りをたずねて』では、実践者へのインタビューを通じて、その現在地を見ながら、私たちの暮らしにどう落とし込めるかを考えていきます。2回目のゲストは、株式会社バリューブックス取締役の中村和義さんです。

2007年に創業したバリューブックスは、古本の買取事業からスタートし、現在はオンラインでの書籍販売や、新刊も扱うブックカフェ「NABO」の運営、2024年に開設したYouTubeチャンネル「積読チャンネル」など、本を軸に多様な事業を展開しています。前編では古本買取の倉庫を訪れ、新刊と古本の関係性や、本を古紙回収に回さないための取り組みについて話を聞きました。

毎日3万冊の本が届き、1.5万冊が古紙回収に回される

――バリューブックスの拠点は長野県上田市です。なぜ上田市なのですか?

創業メンバーの地元なんです。上田市にある高校の同級生が創業メンバーに何人かいて、倉庫を構えるときに「地元の上田にしよう」と、自然になったそうです。

――上田市で事業をするメリットは何だと思いますか?

都心と比べて、地代が安いのはメリットです。あとは、地方を強みにできるかどうかだと思います。都心のほうが人材が豊富で情報も集まりやすいのは確かですが、僕たちが上田で面白いことを発信すれば、「“地方なのに”先進的な取り組みをしている」と受け止めてもらいやすい。“東京じゃない”ことがユニークだと映るし、その上で「自然に囲まれて豊かに暮らしている」と感じてもらえたら、イメージがさらにプラスに働く。東京で事業をするより難しいけれど、チャレンジする意義があります。結果的に、より魅力的な企業になって社会的に大きなインパクトを出せると考えています。

――今日は、5箇所あるバリューブックスの倉庫のひとつに来ています。集まっている古本の量に圧倒されます。

バリューブックスには、1日に約3万冊の古本が届きます。この倉庫では自社の査定システムに基づいて、送っていただいた本を1冊ずつ査定しています。その際に、汚れや傷、日焼けなど1冊ごとに異なる状態をチェックしていきます。1日に届く約3万冊のうち、実際に買い取れるのは約1.5万冊。買い取れない理由の多くは、本そのものの状態というよりも、市場の需要バランスが崩れていて価格をつけられないケースです。

――本が過剰に供給されているんですね。たしかに、ベストセラー作家の本が書店で山積みになっているのをよく見ます。

人気作家の本は新刊で大量に売れますが、1〜2年後に手放されて古本市場に流れてきます。でも、同じ人数が古本を買うわけではないので、需要に対して供給が過剰になるんです。Amazonで1円の本を見たことがあると思いますが、同じタイトルの本が大量に出品されても売れ残るので、価格競争で値下げが繰り替えされて、最終的に1円まで下がってしまうわけです。本の中身は面白いのに、古本流通では需給バランスが崩れてしまって本来の価値が価格に反映されないんですね。

本の最終地点から、本の循環をデザインする

――出版業は、出版点数を増やして、その利益を次の新刊づくりに充てる自転車操業のような構造があります。この状況について、どう思いますか?

ある意味、「お金を作るための本」もあると感じます。僕たちのように二次流通をメインに扱う立場から見ると、旬の話題を切り取った一過性の本が増えて、再販が難しいケースが多くなっている印象があります。一方で、古本市場でも値崩れしにくい本を作り続けている出版社があるんです。実際に、お客様から送られてきた本のうち90%以上を買い取れる出版社があり、僕たちはその出版社に対して、古本を販売した利益の一部を還元する「バリューブックス・エコシステム(※)」という取り組みをしています。

※参画出版社はアルテスパブリッシング、英治出版、トランスビュー、夏葉社、ミシマ社(2025年10月時点)

――「バリューブックス・エコシステム」では、利益を度外視するということですか?

本を売って得た売上の33%を出版社に還元しているので、僕たちにとって利益を生む仕組みではありません。出版社は、新刊の販売部数を伸ばすことを重視しています。古本市場で自社の本が売れても利益が得られないので、二次流通には関心が向きにくいんですね。バリューブックス・エコシステムは、この新刊と古本の分断された流通をつなぐ架け橋になることを目指しています。まだ実験的な取り組みですが、まずは出版業界の課題を同じ視点で捉えられる出版社と一緒に、本の循環を進めていきたいと思っています。

――たしかに、出版社はつくって売るまでを重視しがちで、読まれたあとの本のゆくえまで意識していないように思います。

本に限らず、社会で動いているすべてのものづくりに通じることだと思うのですが、責任を持って丁寧なものづくりをするメーカーもあれば、スピードを重視して大量に生産・販売するメーカーもあります。本づくりも同じで、出版社によって本に対する姿勢は異なります。そして、丁寧なものづくりをしている出版社や作り手が、きちんとビジネスとして成り立っている現実があるわけです。バリューブックスはそこを後押ししていきたいんですね。

僕たちは古本という“本の最終地点”にいる企業として、古本を循環させる仕組みを模索してきました。その仕組みをシェアすることで、出版業界が継続して活動できる環境を整えたい。「バリューブックス・エコシステム」は、その試行錯誤の結果として生まれた取り組みの一例です。

理想は、出版社が自分たちで古本まで扱える状態になることです。それがメーカーとしてもっとも責任のある形だと思うんです。たとえばパタゴニアは自社製品を回収、リペアして再販する仕組みを整えています。そこまでのスケールで取り組むのは難しくても、バリューブックスと出版社が連携しながら、出版の持続可能な未来をつくっていけたら、と考えています。

――買い取れなかった古本がコンテナに入れられて、古紙回収に回されていく様子が切ないです。

1日に3つのコンテナを、古紙回収の事業者さんに引き取ってもらっています。本としての役目を終えて再生紙などに生まれ変わっていくのですが、まだまだ読める本や人気作家の本も多いんです。この状況はもったいないし、本としてもう一度誰かの手に渡してあげたいという思いから、「捨てたくない本プロジェクト」を立ち上げて、さまざまな取り組みをしています。

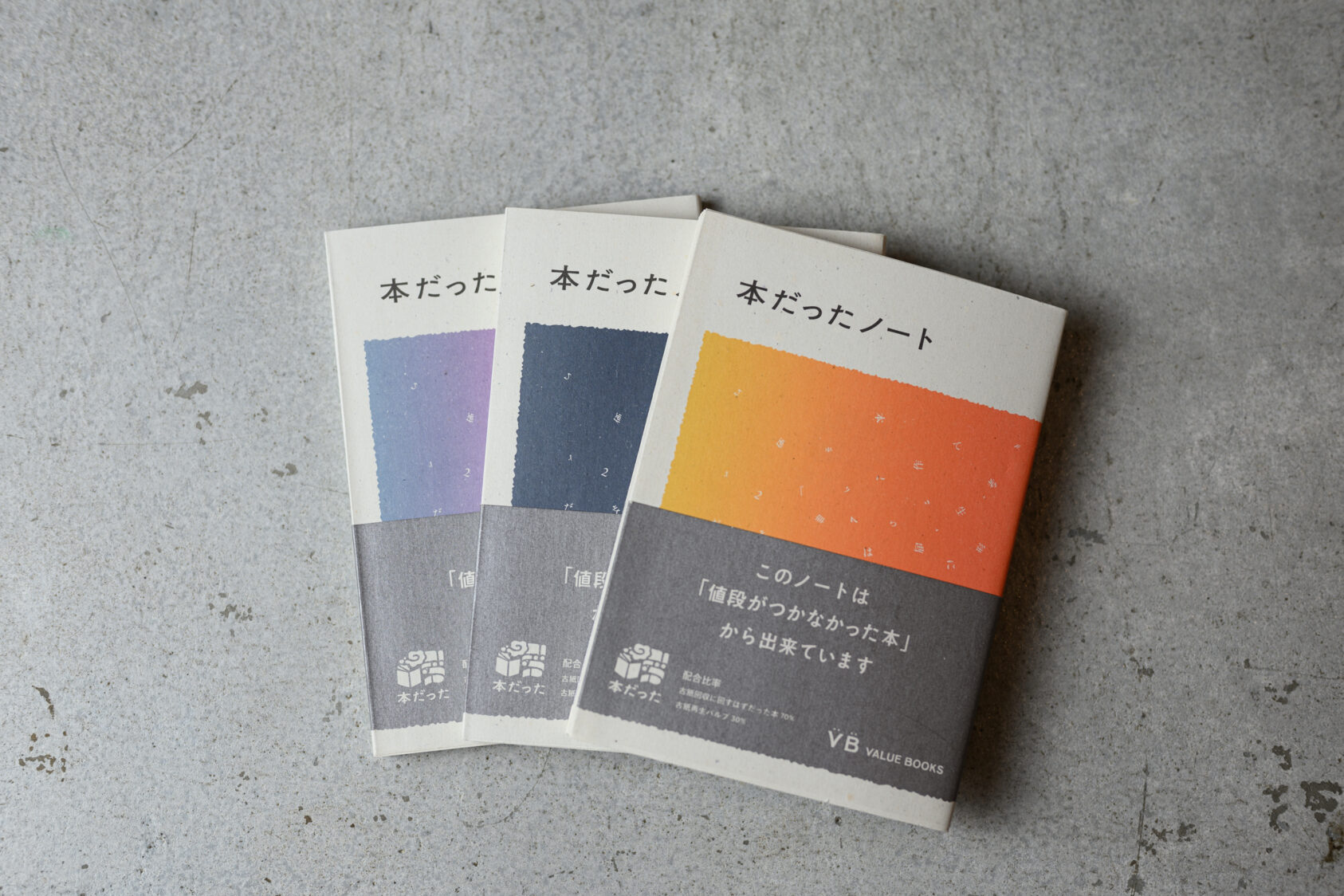

たとえば「本だったノート」というプロジェクトは、古紙回収のコンテナに入れられる予定だった本を再利用してノートをつくっています。ページをめくると所々に活字が残っていて、廃インクを使った表紙の色が1冊ずつ異なる一期一会のノートです。書店で再流通ができるようにISBN(本の識別用に付けられる国際標準図書番号)をつけて、書籍として販売しています。読書をする方が「本だったノート」を手に取ることで、本のリサイクルや古本のゆくえについて考えるきっかけになればいいなと思っています。

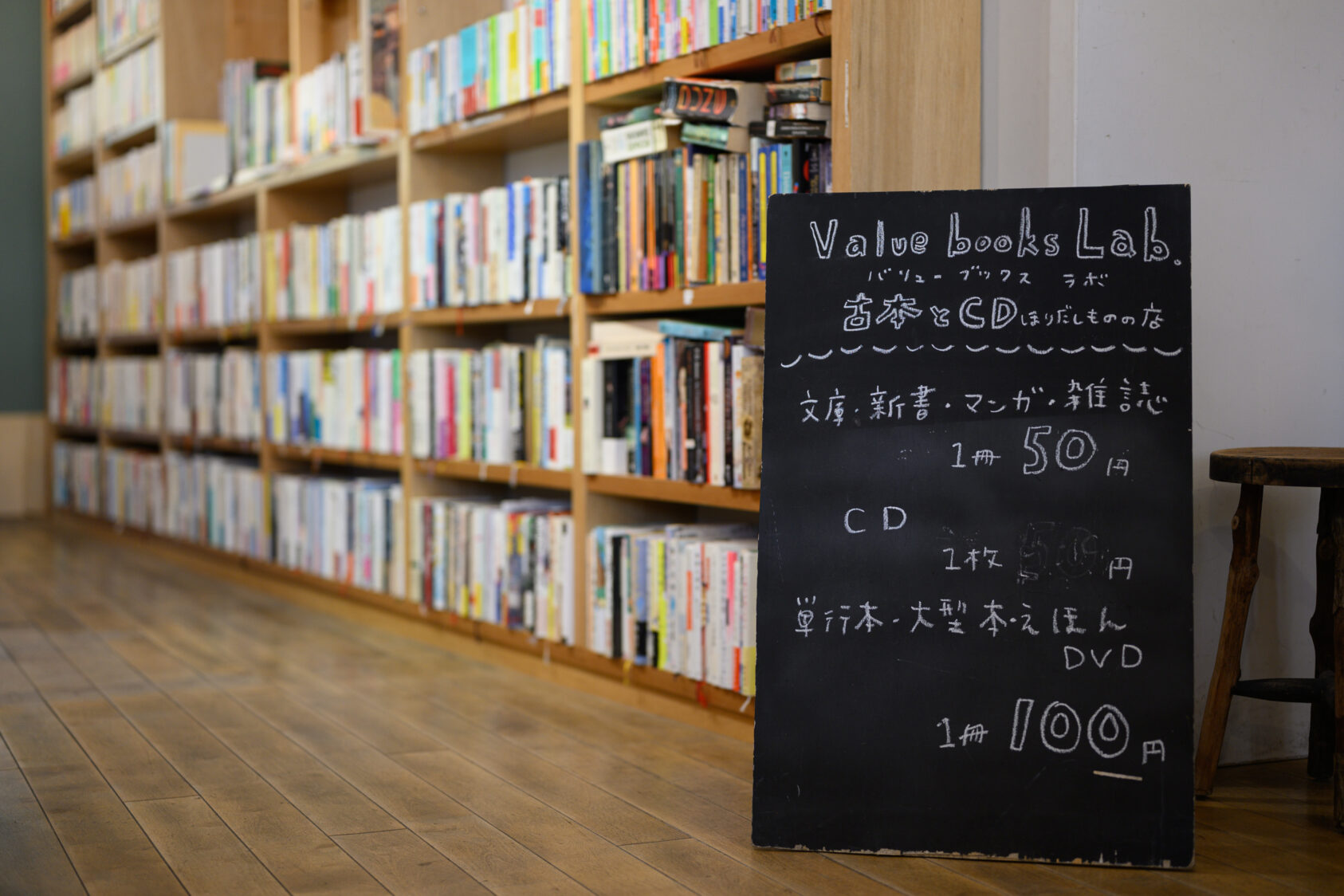

さらに「バリューブックス・ラボ」というアウトレット書店もオープンしました。古紙回収に回される予定だった本で構成した古本屋で、約5000冊を置いています。実店舗に並べることで、お客様は気軽に本を手に取れるようになります。もう一度、本と読者が出会える場をつくりたいという思いから生まれた古書店です。

バリューブックスの倉庫は、ありとあらゆる方法で古本を再流通させるプロジェクトの最前線です。ここで古紙回収に回す本と、“本として”循環させる本の仕分けをしなければ、すべての古本が古紙回収に回って本の命を終えてしまいます。ただ、再活用できているのは2割程度で、残る8割は古紙回収に回しているのが現状なんです。