バリューブックス中村和義さんインタビュー<後編>

「B Corporation™」から広がる、より良い仕事と暮らしかた

1984年、長野県上田市生まれ。2014年に創業者・中村大樹に誘われてバリューブックスに入社し、翌年に取締役へ就任。移動式書店「ブックバス」の立ち上げや、無印良品との協業による「古紙になるはずだった本」「本だったノート」など、廃棄本に新たな価値を与えるプロジェクトを多数企画・推進。現在は、他企業との協業や新規プロジェクト、スタッフのキャリア支援に注力しながら、本のより良い循環を実現するための仕組みづくりに取り組んでいる。

サステナビリティの次の視点として、いま各分野で注目されはじめているのが「リジェネレーション」です。連載『リジェネレーション<再生>の手触りをたずねて』では、実践者へのインタビューを通じて、その現在地を見ながら、私たちの暮らしにどう落とし込めるかを考えていきます。2回目のゲストは、株式会社バリューブックス取締役の中村和義さんです。

後編は「B Corporation™」取得の経緯から始まり、中村さんが「難しいけれどやりがいがある」という社会性と利益追求の両立について伺いました。さらに、B Corporationが暮らしかたにどんな変化をもたらしているのか、その具体的な影響にも話が広がりました。

B Corp認証を通して考える、利益と社会性の関係

――バリューブックスは2024年10月にB Corporation(以下、B Corp)を取得しました。B Corpというのは、利益追求だけでなく社会や環境などすべてのステークホルダーにとって良い影響を与えることを目指す企業を評価する国際的な認証制度です。どんな経緯で取得することになったのですか?

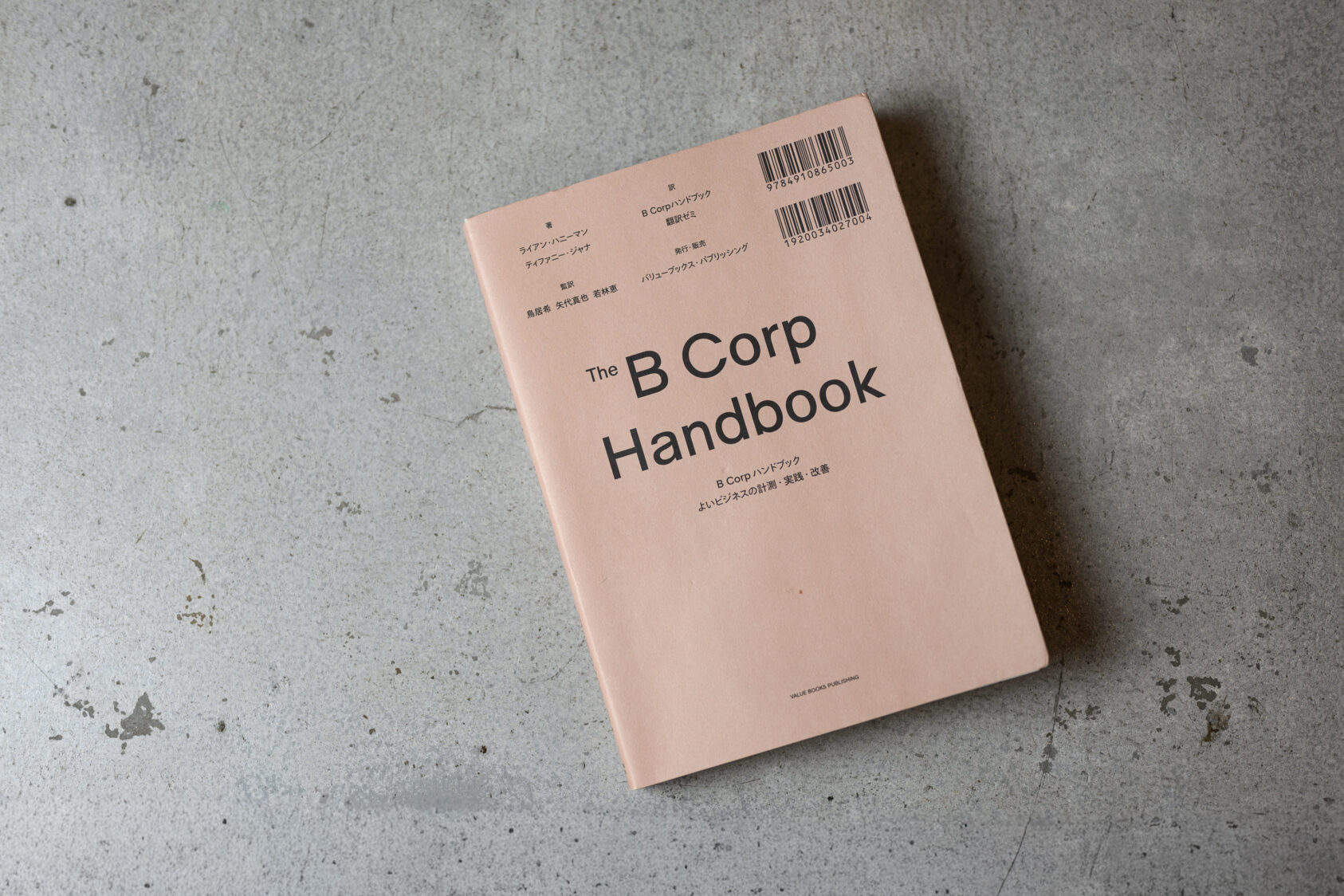

現在、代表取締役を務める鳥居希がB Corp認証の存在を教えてくれたことがきっかけで、2016年に取得を目指すことが決まりました。当時の日本ではB Corp認証を取得した企業がほとんどなく、情報も少なかったので、アメリカ視察に行って、試行錯誤しながら理解を深めていきました。その過程で出会ったのが、英語で書かれた『The B Corp Handbook, Second Edition: How You Can Use Business as a Force for Good』です。この本を日本語に翻訳する過程で僕たちの学びが深まるし、より多くの企業にB Corpの考え方を広めることが日本のビジネスにとっても意味があると考えて、2022年に日本語版を刊行しました。

B Corp認証がおもしろくて素晴らしいのは、「取得すること」がゴールではなく、「取得してからがスタート」という点です。B Corpには「労働環境や働きやすさ」「地域社会への貢献」「気候危機への取り組み」「企業倫理と透明性」「顧客への責任」という 5つの評価軸が設けられています(※)。大切なのは、B Corp認証後にこの5つの領域をどう高め続けていくか、という姿勢です。もちろん、一定の基準をクリアしなければ認証されませんが、認証の先にある継続的な改善がB Corp認証の本質だと思います。また、B Corpは世界で1万社が参加するグローバルのコミュニティであり、ムーブメントであることも大きな魅力です。

※非営利団体B Lab™ は、2025年4月に新しい基準を公開しました。この新基準では、これまでの個別企業を項目ごとに採点するスコア制ではなく、7つのインパクト・トピック(①政策への働きかけとコレクティブ・アクション ②ジャスティス・エクイティ・ダイバーシティ・インクルージョン ③公正な働き方 ④環境スチュワードシップと循環性 ⑤人権 ⑥パーパスとステークホルダー・ガバナンス ⑦気候アクション)と基礎要件に基づいて評価されます。この新基準は、コミュニティ全体としての取り組みを重視する方向への転換を示しています。

――B Corp認証の評価軸を高めていく取り組みと、企業としての利益追求のバランスはどう取っているのでしょう。

たとえば、B Corpが重視する気候危機対策を考えると、現状のビニール袋での梱包は良くないんです。では紙袋に変えればいいかというと、配送中に本が濡れるリスクが出てくる。プラスチックの機能性とコストのバランスが取れているのに、B Corpの理念に合わない場合は判断がとても難しいです。単純に「コストを上げてでも環境に配慮しよう」という話ではなく、両立の方法を探ることが大切だと思います。

――実際に、社会性と会社の利益を両立している取り組みはありますか?

たとえば、Podcastで人気の『ゆる言語学ラジオ』のお二人が書いた『言語オタクが友だちに700日間語り続けて引きずり込んだ言語沼』という本を、復刻版としてバリューブックスから刊行しました。この本の売上は、利益をすべて著者に還元しています。発送費などを考えると、バリューブックスの利益はマイナスになるんですね。しかし、著者にとっては活動資金が増えて、次の挑戦につながるわけです。著者が“より良い本づくり”をすれば、結果的に出版の良い循環が生まれると考えて取り組んだ事例です。

ここでバリューブックスが得るのは、お金ではなくお客様との接点です。実際に、番組内で「バリューブックスで買ってね」と紹介してくれたことで、3,000冊以上が売れたんです。Amazonのような巨大プラットフォームがある中で、わざわざバリューブックスに会員登録をして買ってくれた人が3,000人もいる。これは、大きな成果です。著者には利益が戻り、僕たちは新たな読者と出会えるというWin-Winの関係を築けています。

B Corp認証取得前から長年おこなっている「ブックギフトプロジェクト」もあります。これは、地域の保育施設や学校など、本を必要とする子どもたちに無償で本を贈る活動です。さらに、ここ数年は毎年12月を「ブックギフト月間」にしていて、買い取った本の査定金額の10%を自社で負担して、その資金で全国の経済的な困難を抱える家庭の子どもたちなどにも本をプレゼントしています。

ここでバリューブックスが得るのは、キャンペーンをきっかけに買い取る本が増えるという実利です。本の寄付という社会性と、買取り本が増えるという経済性を両立しているんですね。こんなふうに、社会性ばかりに重心をおかず、持続可能なビジネスとして成立させる仕組みづくりが大切だと考えています。

小さな働きかたの変化が、暮らしを変えていく

――B Corpの取得を経験して、中村さんの仕事や暮らしへの向き合い方に変化はありましたか?

僕自身の暮らしというよりも、スタッフの暮らしや働き方が少しずつ変わっている感覚があります。たとえば、B Corpは経営陣の構成員が多様であることを求めていますが、以前のバリューブックスは経営陣のほとんどが男性でした。2024年に初の女性代表取締役として鳥居希が就任した際、女性スタッフ2名を新たに執行役員に迎えました。役員会のテーマに「ジェンダーギャップの解消」を掲げ、役員メンバーを見たときに、社員の誰もが「このなかに少なくとも1人は自分とつながっている」と感じられる構成にしたんです。

ジェンダーギャップの根本の原因を考えていくと、社内外のネットワークや挑戦する機会、働ける時間にギャップがあり、最終的に給与に男女差が生まれていることに気づきました。たとえば、男性は終業後の飲み会などからネットワークを広げられますが、女性は家事や子育てがあって、そうした時間を取りにくいことが多い。そこで、業務時間内にネットワークを築くための「座談会」という取り組みを始めました。

座談会のテーマはさまざまです。たとえば「不登校」がテーマの座談会では、今現在お子さんが不登校だというスタッフや、かつて不登校だった経験がある人などが集まって、気持ちを共有し合う場になっています。誰かに話すことで心が軽くなったり、考えるきっかけが生まれたりするんですね。座談会を通じて、自分たちの暮らしかたを考えていく試みになっていると思います。

――会社のなかで、仕事と暮らしを地続きで考える時間をとっているのですね。

仕事をしていると、1日の多くは働く時間です。だから、働きかたを見つめ直すことは、暮らしかたを見つめ直すことにもつながると思います。

仕事に直結する変化も出てきていますよ。鳥居が代表に就任して、ジェンダーギャップの解消を掲げてから、自身のキャリアアップを意識するスタッフが増えてきました。たとえば、「これまではお金を稼ぐことを目的に目の前の仕事に集中していたけれど、これからは自分の可能性を広げるために、新しい職種にも挑戦してみたい」と話してくれた人がいます。

もちろん、キャリアアップを望むかどうかは人それぞれです。ただ、そもそも「家事や育児、介護に追われて、自分のことを考える時間が持てない」という声も多かったんですね。そこで、業務時間中に自分のキャリアや生き方と向き合うための時間をつくったんです。こういう取り組みも、B Corpが掲げる指標を参考にしています。B Corpが目指す姿に近づこうとする過程そのものが、一緒に働く人たちの暮らしをより豊かにしていくと思うんです。

――今のところ、B Corp認証の存在はあまり知られていませんよね。

たしかに、日本ではまだB Corpの認知度は高くありません。バリューブックスとしては、長野県で“B Corpムーブメント”をつくりたいと思っているんです。B Corpの考え方に共感して認証を取得する企業が地域に集まることでお互いに刺激し合えるし、認証を取得しようという企業が増えるかもしれない。長野でそんな動きが可視化されていけば「“良い会社”が集まっている地域」として注目されて、結果的にB Corpの認知も広がると思うんです。バリューブックスでは、県内でB Corpの考え方に共鳴しそうな企業をサポートしながら、B Corpの認知を少しずつ広げていく取り組みを始めています。

ものごとの両端を見つめることから始まる、より良い社会のかたち

――環境に配慮した暮らしかたや、その先を自分ごととして捉えるには、どうすればよいと思いますか?

“出発点”と“最終地点”を知ることが大切だと思います。たとえば、自分が捨てたごみがクリーンセンターに運ばれたあと、何に生まれ変わっているのか、焼却されているのか、埋め立てられているのか知らないまま、毎日ごみを捨てています。今の社会は多くの仕組みが効率化されていて、僕たちは出発点と最終地点のあいだにしか存在できなくなっている。だから、自分の行動をその両端に結びつけて考えてみることが大切だと思うんです。本でも、食でも、服でも、どんな分野でもいい。出発点と最終地点の両方を意識したときに、自分ごととして捉えられるのではないでしょうか。

――そうやって、いろんな分野で自分ごととして考える人が増えていくことで、これからの会社のあり方も変わっていくのでしょうね。

どんなモノを買うときも、意識して選ぶ人が増えていけば、選ばれる企業のビジネスが自然と成長していく。そういう循環が広がることで“良い会社”が社会に増えていって、結果的にみんなにとってより良い状態へつながっていくのだと思います。