憧れの書斎のある暮らし

リノベーションと空間づくりのポイント

在宅勤務の普及や、ワークライフバランスの見直しが進むなか、書斎を持ちたいと考える人も多いのではないでしょうか。仕事にも趣味にも集中できる、自分だけの居場所があることで、暮らしの質は大きく高まります。そこで今回は、具体的なリノベーション事例を交えながら、理想の書斎づくりのポイントをご紹介していきます。

自分らしく過ごせる理想の書斎をつくるために

書斎づくりは一見ハードルが高そうですが、要点を押さえれば、限られたスペースでも自分らしい居場所をつくることができます。ここでは5つのポイントごとに書斎づくりのコツを解説します。

・ゾーニングを意識する

書斎が「部屋」として独立していなくても、空間をゆるやかに区切ることで集中しやすい環境をつくることができます。たとえば、床材を切り替えたり、天井の高さを変えたり、造作家具で仕切りをつくったり。ほんの少しの境界があるだけで、自然と気持ちが切り替わり、そこが「自分だけの空間」だと意識できるようになります。

模様替えをしたくなったときや、ライフスタイルが変化したときにも柔軟に対応できる、手軽なアプローチです。

・視線や音を適度に遮る

ひとりで仕事や読書に集中できる書斎をつくりたいなら、視線や音のコントロールも重要なポイントです。引き戸やロールスクリーン、簡易なパーティーションで空間にほどよい「こもり感」を演出するだけで、集中力は格段に高まります。さらに壁面に本棚や収納を設けたり、吸音素材を活用したりすれば、生活音も適度に抑えられるでしょう。

一方、開放感を残したいなら、天井と壁のあいだに隙間を設けたり、仕切りや壁にガラスなどの半透明素材を使うこともおすすめです。

・「光」を上手に設計しよう

光の設計は、書斎の快適さを大きく左右します。自然光が入る位置にデスクを置けば、気分も明るくなり、作業効率も向上します。ただし、パソコン画面への日差しの反射には要注意。ブラインドやカーテンで日差しを調整できるようにしておくのがおすすめです。

自然光が十分に確保できない場合は、照明を工夫してみましょう。明るさや色温度を調整できるデスクライトを選んだり、間接照明を取り入れたりすれば、集中したいときは明るく、リラックスしたいときは柔らかく、といったメリハリをつけられます。

・収納を工夫し、機能性とデザイン性を両立

せっかくの書斎も、本や書類、機器類などが散乱していると、気分が落ち着かなくなってしまうもの。そこで便利なのが、造作棚やデスク一体型の収納家具です。限られたスペースを最大限に生かし、部屋をすっきりとまとめられます。さらに壁面収納を取り入れれば、空間のゆとりを保ちつつ、必要なものにもすぐ手が届く、機能的な書斎を実現できるはずです。

また収納家具はデスクや棚とデザインを統一しておくと、部屋全体に一体感が生まれ、よりスタイリッシュで落ち着いた空間へと仕上がります。

・ライフステージや用途の変化も見据えて

書斎をつくるときは、将来のライフスタイルの変化や、用途の多様性を意識しておくことも大切です。完全に独立した空間にするよりも、簡易な仕切りで区切ったり、折りたためる家具を活用したりすれば、シーンに合わせて空間をフレキシブルに使いわけられます。たとえば、来客時にはゲストルームに。子供が産まれたら子供部屋に。そうした柔軟性を持たせておくことが、いつまでも快適に過ごせる書斎をつくることにつながります。

こだわりの書斎が光るリノベーション事例5選

書斎づくりのポイントを学んだところで、実際のリノベーション事例を5つご紹介します。魅力的な書斎をつくるために、どのような工夫が取り入れられているのか。そして書斎があることで、暮らしにはどんな変化が生まれるのか。ぜひ参考にしてみてください。

1:寝室を圧迫しない、コンパクトなこだわり書斎

奥さまと1歳の娘さんと3人で暮らすNさん。よく利用する空港までの利便性に加え、運河を目前に見渡すパノラマの風景に魅了され、天王洲の湾岸エリアにある120㎡のマンションを購入しました。

リノベーションにあたって、Nさんがまず何よりもこだわったのが書斎です。以前住んでいたマンションのスタディブースを再現することを目指してつくられた書斎には、L字形のデスクを配置。コンパクトな空間ながら、大きな書類などもストレスなく広げることができます。

書斎は寝室とつながっていて、壁で間仕切られていますが、上部はあえて開放することに。おかげで圧迫感がなくなり、ホテルライクに仕上げた寝室でもリラックスして過ごせているといいます。

——————

<リノベーションデータ>

所在地:東京都品川区

居住者構成:夫婦+子ども1人

専有面積:120.37㎡

間取り:2LDK

既存建物竣工年:1992年

リノベーション竣工年:2016年

お宅拝見記事:https://nokurashi.com/ownersvoice/3102

——————

2:生活空間とゆるやかにつながる、開放感のある書斎

もともと4LDKだった間取りを、広々とした一体空間へとリノベーションしたMさん。天井の高さを意識した開放的な空間をつくりながらも、スペースごとに異なるリズムがほしいと考えたといいます。

ダイニングの横に配置された書斎で、まず工夫したのは床の高さです。ダイニングよりも床を一段下げ、さらにカーペットを敷くことで、ほかのエリアとは異なる書斎らしい「リズム」を実現しました。

また、書斎とリビング・ダイニングとの仕切りには、壁や扉ではなく、店舗内装のような黒皮鉄フレームを採用し、ガラスパーティションのように仕上げました。ダイニングから書斎が見渡せることで、独自の空間でありながらも、ゆるやかなつながりを感じられる住まいをつくり出しています。

ちなみに書斎に飾られている写真は、Mさん自身が旅行中などに撮影したもの。思い入れのあるアイテムを添えることで、書斎がまさに「自分らしさ」を感じられる空間になっています。

——————

<リノベーションデータ>

所在地:神奈川県横浜市

居住者構成:夫婦

専有面積:99.81㎡

間取り:2LDK+WIC

既存建物竣工年:1990年

リノベーション竣工年:2010年

お宅拝見記事:https://nokurashi.com/ownersvoice/3943

——————

3:家族みんなで使える「図書館」のような書斎

ご夫妻と中学生の娘さんの3人で暮らすAさんご家族は、新居として築34年のテラスハウスをフルリノベーション。構造上の制約があるなかで実現したのが、家族で共有する図書室を兼ねた書斎です。

建具を設けず、2階のフリースペースを本棚でゆるやかに仕切ったオープンな空間には、ご主人のワークスペースを兼ねたデスクを設置。レコードの収納棚やターンテーブルのためのスペースも組み込まれています。

この空間をつくったことで、以前はしまい込まれていたお気に入りの本やレコードが「すぐに取り出せるようになった」というご主人。家族それぞれが本を読んだり、音楽を楽しんだり、仕事をしたりと、自由に使える“シェア型書斎”として活用されています。

——————

<リノベーションデータ>

所在地:東京都大田区

居住者構成:夫婦+子ども

専有面積:99.72㎡

間取り:4LDK

既存建物竣工年:1983年

リノベーション竣工年:2017年

お宅拝見記事:https://nokurashi.com/ownersvoice/2413

——————

4:気分で使い分ける、自然体な書斎のあり方

2歳の男の子を育てる30代後半のNさんご夫妻。次男の出産を前に決断したのが、築46年のヴィンテージマンションをリノベーションして、新たな住まいとすることでした。

2階にある書斎はコンパクトな個室で、洗面台と一体化しているのが特徴です。限られたスペースながら、本棚も備えられ、集中して作業できる快適な空間に仕上がっています。

主にご主人の作業の場として設けられた書斎ですが、リモートワークをするときには、あえて1階にあるアトリエと往き来しながら仕事を進めることも少なくないといいます。「仕事をするのは書斎」と決めつけるのではなく、日々の仕事や気分に合わせて、自然体で空間を使いこなしていくことも、書斎のある暮らしを楽しむためのコツなのではないでしょうか。

——————

<リノベーションデータ>

所在地:神奈川県横浜市

居住者構成:ご夫婦+子ども1人

専有面積:144.71㎡

間取り:3LDK

既存建物竣工年:1975年

リノベーション竣工年:2021年

お宅拝見記事:https://nokurashi.com/ownersvoice/10036

——————

5:半地下に設けられた、家の記憶とつながる書斎空間

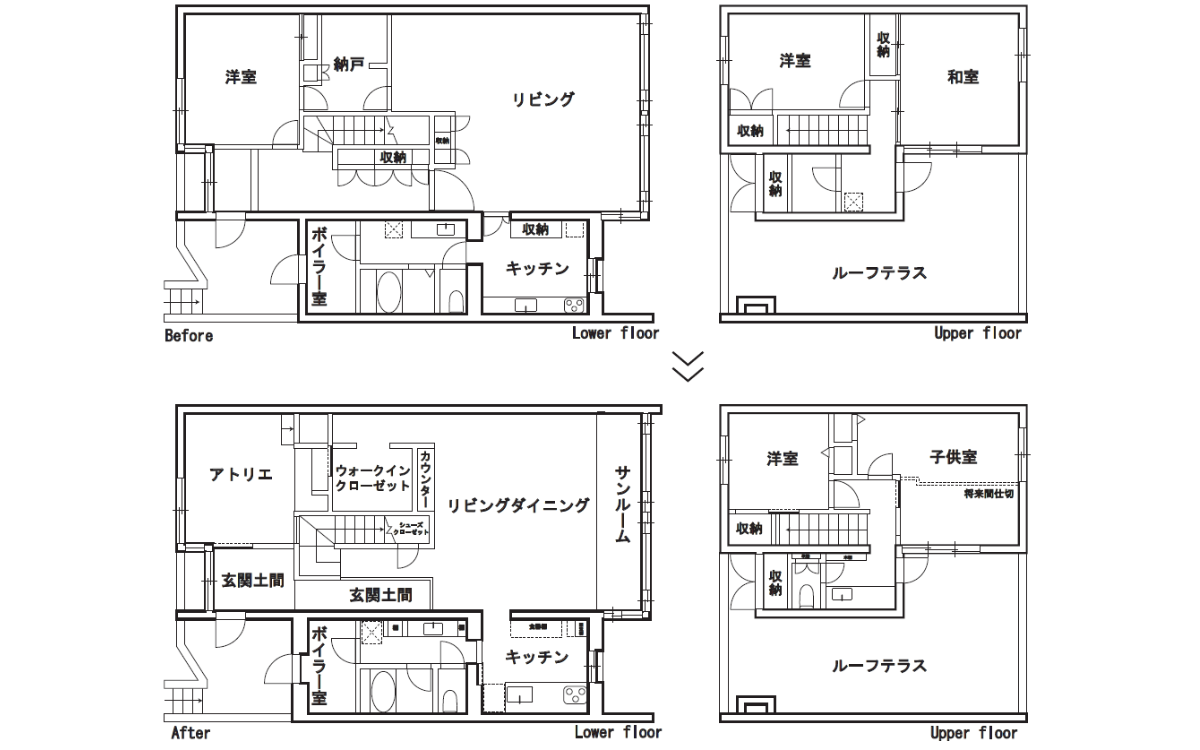

奥様の祖父から引き継いだ築47年の木造住宅をリノベーションし、新たな暮らしをはじめたOさんご夫妻。フラワーアーティストである奥さまのアトリエを併設し、家族と仕事が心地よく共存する空間を実現しました。

アトリエを中心に、住まい全体がゆるやかにつながる間取りのなかで、LDKと階段ホールに隣接した半地下の空間に設けられたのが、ご主人の書斎です。半地下ですが、窓からは自然光が入り、ほどよい「こもり感」を実現しています。

書斎の脇にある手すりは、リノベーション前の住宅の階段の手すりを流用したもの。スチール製でデザインも凝っているところが気に入っているのだとか。住まいの記憶と面影が、さりげなく取り入れられた書斎です。

——————

<リノベーションデータ>

所在地:東京都文京区

居住者構成:夫婦+子ども1人

専有面積:144.64㎡

間取り:2LDK

既存建物竣工年:1969年

リノベーション竣工年:2015年

お宅拝見記事:https://nokurashi.com/ownersvoice/3033

——————

書斎づくりで気をつけたい3つのポイント

さまざまな実例を通じて、あなたらしい書斎のイメージが見えてきたでしょうか? 最後に居心地のいい書斎のある住まいをつくる際に、気をつけるべきポイントを整理していきます。

①配線・照明の計画

ついつい見落としがちなのが、配線や照明の設計です。まず配線は、パソコンやプリンター、充電器などの使用機器を洗い出し、コンセントの数と位置を事前に決めておくようにしましょう。延長コードだらけになってしまうと、部屋の統一感にも作業効率にも悪影響が出てしまいます。

照明については、デスクライトのような局所照明に加えて、部屋全体をやさしく照らす間接照明を組み合わせるのがおすすめです。明るさや色温度を調整できるタイプを選ぶと、集中しやすさとリラックスの両立が叶います。視認性と居心地を意識した照明の計画が、理想の書斎をつくるカギになります。

②換気・空調の調整

「こもれる空間」としてつくられることの多い書斎ですが、換気や空調の設計を怠ると、快適さが損なわれてしまいます。マンションなどでは構造上、風通しが悪くなりがちな場所もあるため、窓の有無や空気の流れを事前に確認しておきましょう。

自然換気が難しい場合は、サーキュレーターや小型の換気扇を設置するのも有効です。またエアコンや床暖房などの冷暖房設備をどう取り入れるかも、快適性を大きく左右します。暑すぎたり寒すぎたりすると、集中力が低下し、長時間の作業に支障をきたす恐れもあります。換気と温度・湿度管理の両面から、心地よく過ごせる環境を整えることが、書斎づくりの重要なポイントです。

③孤立しすぎない空間に

視線や生活音を適度に遮ることは、作業効率や集中力を高めるうえでとても大切です。ただし、書斎を完全に閉じた空間にしてしまうと、住まいの中で孤立を感じる原因になることもあります。

特にリビングやダイニングの近くに書斎を設ける場合には、引き戸やガラスパーティションなどを活用し、視線や気配がほんのり伝わるような設計にするとよいでしょう。生活音も、完全に遮断するのではなく、ほどよく聞こえる程度であれば、逆に適度な刺激となることもあります。

書斎は「完全な個室」でなくてもかまいません。大切なのは、自分と家族にとって心地よい距離感をどう設計するかという視点です。

書斎はきっと暮らしの「余白」になる

書斎はただ作業をこなすためのスペースではなく、自分の思考や感覚を整えるための「居場所」でもあります。好きなものに囲まれて、誰にも邪魔されずに集中できる。その環境があるだけで、日々の暮らしに少しだけ余白が生まれます。

広さや立派さにこだわる必要はありません。大切なのは、自分にとって心地よい空間であること。静かにこもれる場所でも、家族の気配を感じられる場所でも、目的や好みに合わせて自由にかたちづくっていくことができます。もし迷ったときには住まいづくりのプロに相談するのもおすすめです。“どんなふうに過ごしたいか”を出発点に、自分らしい書斎のあり方を考えてみてはいかがでしょうか。