“次世代型ショッピングセンター”の在り方を探して。

「柏髙島屋ステーションモール」が挑むまちとの新しい関係

「まちづくりとのくらし」では、これまでにリビタと関わった自治体や、まちづくりに携わる人々との対談を通して、暮らしにまつわる可能性を発信しています。シリーズ第8弾は、千葉県柏市に誕生した複合型コミュニティスペース「BeARIKA(ビーアリカ)」から考える「まちづくりとのくらし」です。

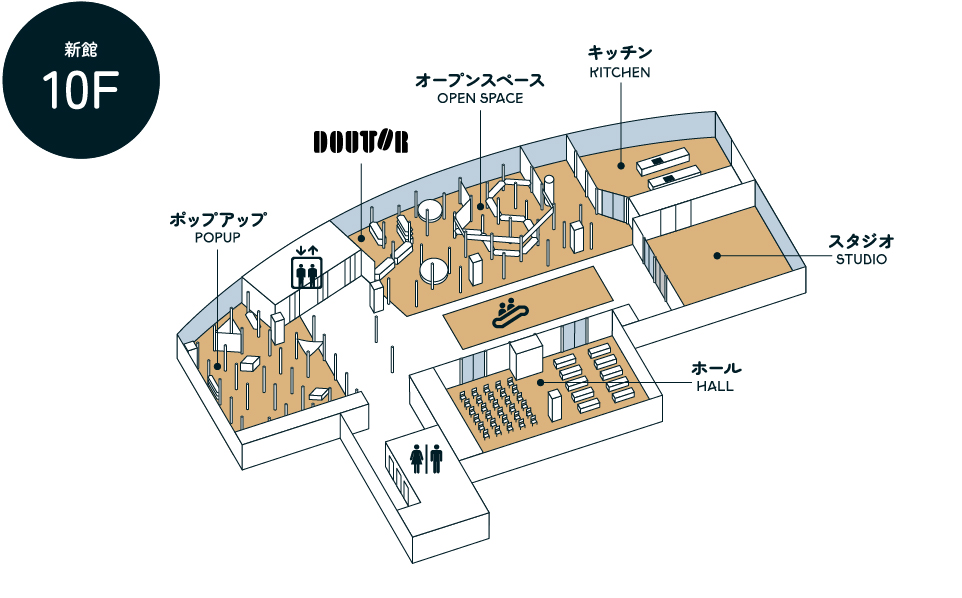

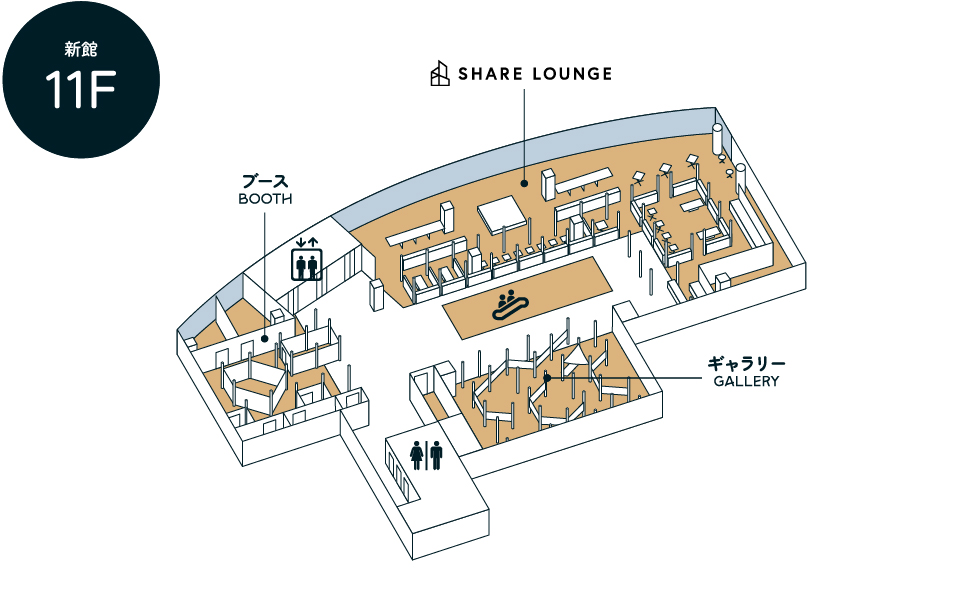

柏駅直結の柏髙島屋ステーションモール新館10・11階に2024年9月にオープンした「BeARIKA」。10階は誰でも利用できるオープンスペースとカウンタータイプのカフェ、ホールやスタジオ、キッチン、ポップアップといった様々な用途に使えるレンタルスペース、11階は千葉県に初出店した「SHARE LOUNGE」、小規模オフィスや活動の場などに利用できる月額制のブース、作品発表の場に活用できるギャラリーを兼ね備えています。手がけたのは、髙島屋グループの商業デベロッパー東神開発株式会社。新しいビジネスモデルへの挑戦として踏み切った新規事業の背景には、地域住民への深い愛着と、まちのポテンシャルを信じる思いがありました。ここでは、関係者の話をもとに、まちと事業の未来を広げるコミュニティスペースの可能性を探ります。

プロフィール

鶴岡七緒さん|東神開発株式会社

2013年東神開発へ入社。柏髙島屋ステーションモールの運営部門にて、従業員教育や宣伝・販促業務を担当。SC事業の営業企画部門を経験ののち、2020年よりマーケティング部にて柏髙島屋ステーションモールのリニューアルプロジェクトを担当。「BeARIKA」の基本構想から、事業計画、運営計画の検討に携わる。

吉原美優さん|東神開発株式会社

2022年東神開発入社、同年よりマーケティング部にて「BeARIKA」事業計画、運営計画検討を経て、2024年にBeARIKA専任担当として柏事務所に着任。2024年9月「BeARIKA」の開業以降も施設運営・コンテンツ企画などを担当。

力丸朋子|株式会社リビタ

「働く」「学ぶ」「遊ぶ」等を軸としたシェアスペースやコミュニティスペースの企画立ち上げ・運営・コンテンツ企画を行い、地域と連携した場の活性化事業を担当。主な担当施設及びプロジェクトは、大人のシェアスペース「BUKATSUDO」、ワーカー専用シェアスペース「ハマラボ!!!」、令和の社交場「SHAKOBA」、旭市多世代交流施設「おひさまテラス」等。

地域の居場所の運営が、“次世代型SC”の1つの解

柏駅直結の柏髙島屋ステーションモール新館10・11階に誕生した「BeARIKA」。この場所はもともとレストラン街でしたが、新館リニューアルを検討する際の構想として「柏の人の居場所をつくる」という方針が示されたそうです。ここでなぜ、居場所なのか? その背景には、まちと向き合う東神開発の姿勢があると言います。

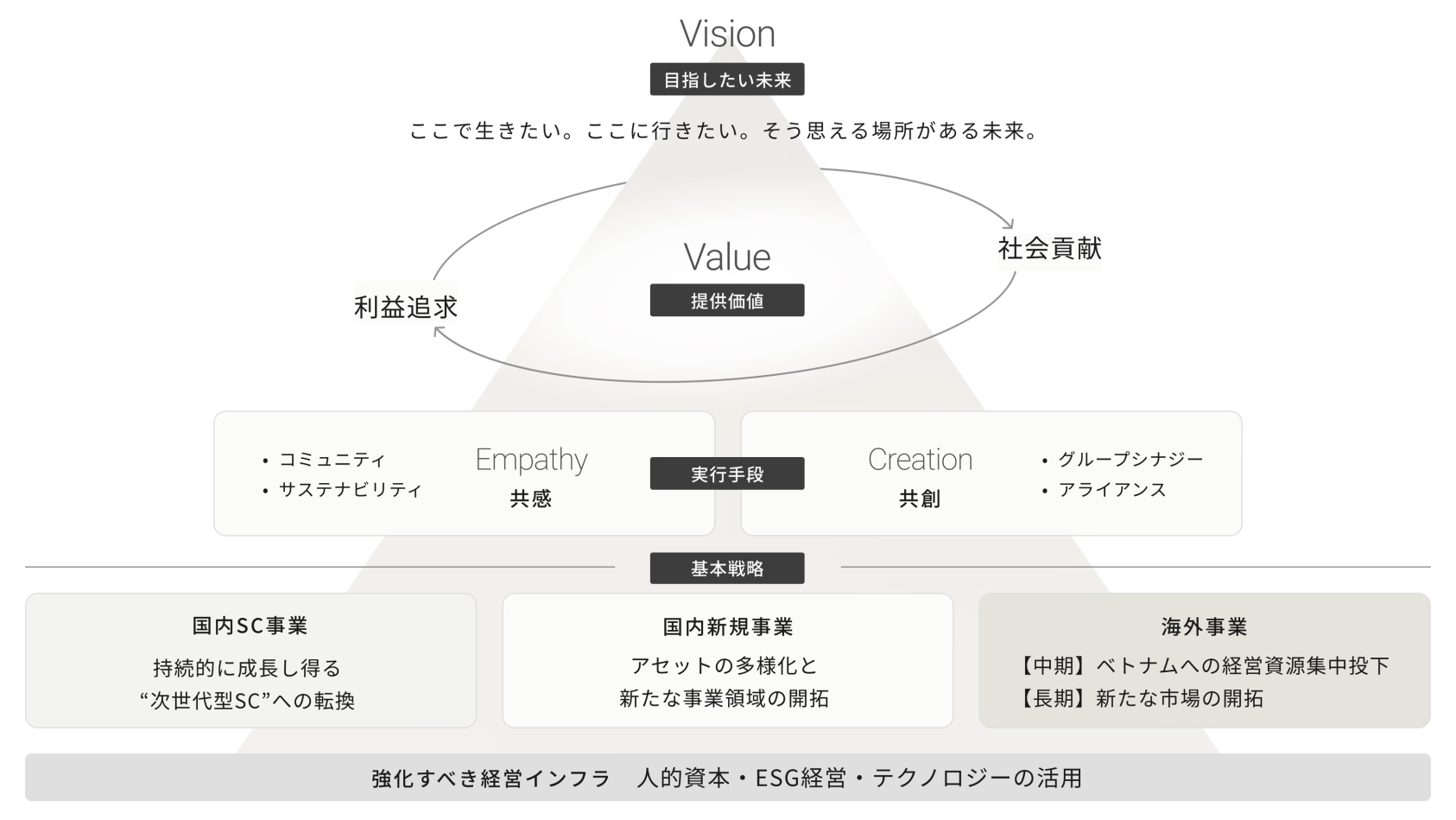

鶴岡七緒さん(以下、鶴岡):我々は髙島屋グループの企業として、創業当時から郊外をはじめとしたまちの個性を活かした商業施設づくりを大切にしてきました。単に施設をつくるのではなく、まちの皆さんの思い出や記憶に残る場所、「ここで生きたい」「ここに行きたい」と思える場所がある未来をつくることをビジョンに掲げています。

例えば、子どもの頃にステーションモールで買い物をしたことや家族揃ってレストランで食事をした記憶が心に残り、自分の子どもにも同じような体験をさせたいと思える場所であり続けたりする。楽しい記憶が、つらい時の支えになったりする。そんな風に、まちの人々にとっての心の拠り所や心に残るもの、人と街の記憶が積み重なって出来上がるものを、私たちは「マインドシンボル」と名付けて大切にしています。

今回、ステーションモールに「居場所をつくる」という選択も、このようなビジョンが根底にあったからこそ生まれたものでした。

しかし、空間をつくるだけで居場所が育まれるわけではありません。施設の企画検討、運営ノウハウの提供など、総合的に企画から運営まで伴走するパートナーとして選ばれたのがリビタでした。

鶴岡:当社にとっては新たな事業のため、自主運営のノウハウがありませんでした。それに、自分たちが大切にしている「居場所をつくりたい」という想いを、どう具体化して現実に落とし込むかを一緒に考えてくれるパートナーにサポートしてもらいたいという気持ちがありました。そこで場づくりとコミュニティを生み出す仕組みづくりを手掛けられているリビタさんの力を借りたいと思ったんです。

初期からプロジェクトを担当していた力丸さんは、当時をこう振り返ります。

力丸朋子(以下、力丸):最初から一貫して「地域との関係性を強めていきたい」「柏の皆さんの居場所をつくりたい」と話されていたのが印象に残っています。リビタとしては、その思いを汲み上げながら施設の目的や機能を整理して解像度を上げていくお手伝いをさせていただきました。東神開発さんの中には、ショッピングセンター(以下SC)を運営する立場として「SCは変わっていかなければならない」という強い思いがあったように感じます。SCにおける従来の顧客との関係性をアップデートする、ものを売る・買うといったコミュニケーション以外の選択肢を増やす、地域と商業施設を繋げる。そういった地域におけるSCの役割と価値を問い直すプロジェクトであると感じています。

鶴岡:私たちは髙島屋グループの商業デベロッパーとして「まちのアンカーとしての役割を果たす」「館(やかた)の魅力を最大化する」という2つのテーマを軸に、開発を通してまちづくりにも取り組んできました。そこにコロナ禍がきて、より従来のSCの在り方を見直す必要が出てきたんです。新しい在り方を模索する中で、“次世代型SC”の1つの解としてたどり着いたのが複合型コミュニティスペース「BeARIKA」の運営でした。

力丸:コロナ禍は生活者の意識や行動を変えた分岐点であり、リアルな体験や交流は、デジタルには代替できない普遍的な価値として見直されてきていることは確かです。柏という郊外での働き方や暮らし方にも変化が起こっているのではないか。そんな議論も背景では重ねてきましたね。

こうして誕生したのが「BeARIKA」です。「新しい可能性のありか。そんなのありか!」と自由な使い方で可能性が広がる「柏の居場所」を目指して「BeARIKA」と名付けられました。

「柏の“表”の顔として、カッコいいことをしてください」

「BeARIKA」の企画検討時に、「居場所」というまちに開かれた場にする決断の背景には、柏への深い愛着と、そのポテンシャルへの強い信頼があります。柏で暮らし、学生の頃から柏のまちづくりに関わる団体に所属していた吉原さんは、柏の魅力をこう語ります。

吉原美優さん(以下、吉原):柏は商業施設や教育機関などまちの機能が充実していながら、農地や豊かな自然も残る、生活利便性が高いまちです。それに、私自身を含めて柏が好きな人が多いのも魅力です。市民団体や街のプレイヤーの皆さんの活動が活発で、季節ごとにまちを盛り上げるイベントが各地で開催されます。イベントに参加した住民がさらに柏を好きになるという良い循環があるんですね。柏が好きだから挑戦したいことがある、まちを舞台にもっと楽しみたいという人がたくさんいます。

鶴岡:もともと、地元愛が強くシビックプライドを持つ住民の多さは肌で感じていたのですが、プロジェクトの初期にステーションモールのお客様にアンケートを取ったら、9割の方が「柏が好き」と回答され、その数の多さを改めて実感したんです。それから、柏には“ウラカシ=裏の柏”と呼ばれる古着店やセレクトショップ、雑貨店が集まったエリアがあるのですが、そこで商売をされている方に「ステーションモールは柏の“表”の顔だから、カッコいいことをしてください。表があるからウラカシも頑張れるんです」と言われたこともありました。「柏を良くしたい」という思いと地元愛の強さ、それにステーションモールも応えていかなければという責任を感じました。

このような地域特性に可能性を感じ、活かしたいという思いがあって、ステーションモールには地域とのエンゲージメントを創出する役割を持たせたかった。これまで不動産業として場の提供をしてきた私たちですが、今回は新規事業として空間の中のコンテンツづくりまで踏み込んで、地域コミュニティの起点になることを目指しています。

合宿を通じて見えた「BeARIKA」の未来像

リビタが伴走した2年間の企画フェーズの中でも特に東神開発の2人の印象に残っているのが、リビタの関係施設を基点とした地域連携を体感する合宿プログラムです。施設開業前に、施設と地域との関係性についてもっと学びたい、という強い想いに応えるかたちで実現した合宿。函館のライフスタイルホテル「HakoBA」と新潟の複合型シェアスペース「MOYORe:」を軸足におきながら、実際に地域との関わりを見てきました。吉原さんは当時を振り返って「BeARIKAの未来を見せてもらった」と言います。

吉原:単なる施設見学ではなく、施設とまちの繋がりを実感する合宿でした。それぞれのまちへの思いを体現する、様々な人との関係性をつくる機会にもなって、個人的にまた訪れたいと思うほど深い結びつきを感じたんです。この感覚こそが、施設の存在がまちに浸透しているから生まれた魅力だと思います。また、実際に運営の現場でまちとの繋がりを生み出す立場として、どんな目配りをして、どんな視点を持って地域と関わっていくべきかといった具体的な学びもあり、「BeARIKA」の数歩先の未来が見えた合宿でした。

力丸:合宿を企画する中で、施設と地域を繋ぐ手法や、地域に場所をもつという意味を実感していただきたいという狙いや想いがありました。訪れた事例の取り組みをそのまま持ち帰ることが目的ではありません。東神開発さんなりに描く未来があるので、合宿をきっかけに「BeARIKA」が進んでいく姿を想像していただきたかったんです。

鶴岡:力丸さんは「このままやってください、ということではないですよ」と何度も繰り返していましたね。研修は、企画の選択肢や未来の可能性を蓄えていくような感覚でした。力丸さんが「最終的には東神開発さんがやりたいようにやるのが一番です」と言ってくださったんです。この言葉は、プロジェクト中に何度も心の中で反芻して「私たちは何がしたい?」と自問するきっかけを与えてくれました。

場づくりのその先へ、まちと育むコミュニティスペース

現在は、吉原さんが「BeARIKA」専属の運営担当者として日々の業務にあたっています。みずから施設の運営に関与することで「正直、焦る気持ちもある」と言います。

吉原:開業して柏の皆さんが来てくださるのを見ていると、「早く思い描いている未来像に近づかなければいけない」と焦る気持ちがあるんです。でも、1日に何人訪れたらまちの居場所になれた、というわけではないですよね。やりたいことはたくさんあって、まずはまちの居場所としての在り方をしっかりと見出していきたいと思います。いずれは「BeARIKA」で生まれた賑わいや繋がりを施設にとどまらず柏のまちへ、他地域へ広げていくような取り組みもしていきたいんです。柏のまちの魅力を発信する役割を「BeARIKA」が担うことができれば、まちへの愛着が深まったり、柏のファンになる人が増えたり、「BeARIKA」を起点に新たなつながりが生まれ、循環していくと思っています。未来の商業施設の在り方を変える視点から見ても、場を育てていくという新たな挑戦が始まったと感じています。

力丸:私たちは施設の顔、という役割を大切にしています。あくまでリビタの考え方ですが、居場所にはハコ・コト・ヒトの掛け合わせが重要だと思っているんです。だから、施設に立つヒトには、関わりしろを与えてくれるような拠り所として機能していくことも求められる。東神開発さんの従来の役割は、魅力あるテナントを誘致したり、館内イベントでSC全体を盛り上げたりすることなどで、黒子として見守るスタンスだったと思います。でも「BeARIKAの吉原です」と前面に東神開発の存在感やパーソナリティ、自分たちの思いを伝えていくことが大切ということをお伝えしたら、すぐに実践されていました。「自分たちで運営していく。こうありたいという未来像がある」という覚悟を感じてより一層ファンになりましたね。

吉原:“次世代型SC”という形のない正解を探していく中で、リビタさんが併走してくれる安心感は大きいんです。私が足元しか見えていない時は、目指すべき未来像を共有して、そっと軌道修正をしてくれます。本当に心強いです。

「BeARIKA」から始まる、“カッコいいまち柏”の未来

「BeARIKA」の開業後、企画を担当した鶴岡さんは本社のマーケティング部に戻って後方支援にまわり、吉原さんは施設専属の運営担当者として業務にあたっています。力丸さんは「開発企画から運営までシームレスに繋がっているのは、東神開発さんの強みの一つ」と言います。

力丸:施設が完成すると、新しく管理担当者が配属されるケースも少なくありません。開発企画と管理運営が繋がっていないんですね。でも今回は、引き続き吉原さんが運営のご担当者として施設に立たれています。

鶴岡:多くのデベロッパーは開発と運営で機能が分かれていますが、私たちは開発から運営まで一気通貫でやっていることが強みです。創業以来、開発と運営で培ったものを次の開発に展開していく精神を持っているんですね。今回も開発して終わりではなく、人を現場に置くという形で次の開発に繋げています。

“次世代型SC”の正解は誰にも分からないからこそ、今後は各地域の特色を活かした開発が求められます。鶴岡さんは、今回の取り組みで得た知見を次の開発へつなげることを視野に入れていました。

鶴岡:新規事業というからには、東神開発の主力事業と言えるまで成長させていくのが私の役割だと思っています。ただ、今回のプロジェクトで「BeARIKA」をそのまま他拠点に展開しても成り立たないことを学んでいます。「BeARIKA」のエッセンスを活かして各地の特性に合わせた形で広げていくことを考えていきたいです。

吉原:「BeARIKA」をきっかけに、もっと柏を楽しもうというコミュニティのムーブメントを起こしたいと思っています。ステーションモールは柏に欠かせない存在だと思われたいし、さらに言えば「柏ってカッコいいまちだね」と言われたい。生まれたての施設ですが、まちの見方や人との繋がりに新たな価値を生み出す未来を描いています。

あとがき

コロナ禍以降の生活様式の変化に伴って、SCには新たな役割が求められています。東神開発さんは従来のビジネスモデルにとらわれず、思い切ってまちと共に成長するコミュニティスペースの運営に踏み切りました。郊外のポテンシャルを信じて新しいつながりを生み出そうとする試みは、まちにとっても大きな意味があります。ひとつのコミュニティスペースが誕生し、そこから広がる交流が次の変化を生み出していく。事業とまちがどんなふうに影響し合って進化していくのか、「BeARIKA」の未来が楽しみです。