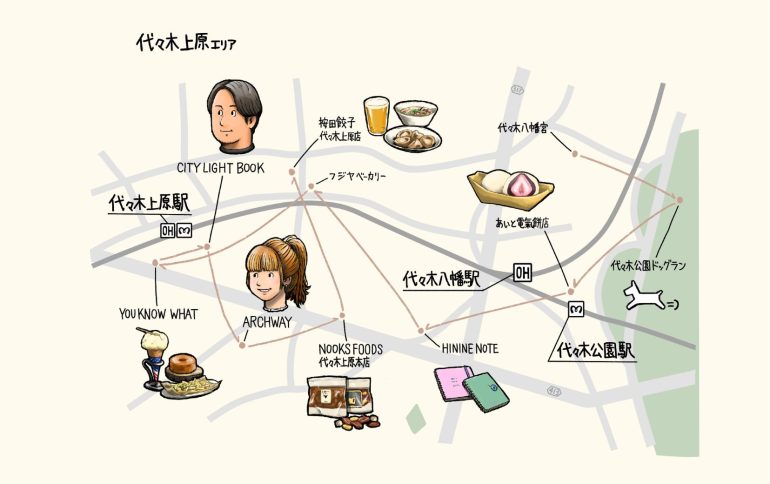

後藤 寿和さん・池田 史子さんインタビュー

「ダブルローカル」が起こす楽しいハプニングのある暮らし

【写真左】後藤寿和(ごとう・としかず)

デザインユニット『gift_』の空間デザイナー。家具・商業空間・個人邸などの空間デザインや、イベントの会場構成、演出などを行う。2012年、新潟県十日町市の松代にある民家をリノベーションし、多拠点ワーク&ライフスタイルの実験の場として『山ノ家』を始動。2014年、清澄白河に『gift_lab GARAGE』をオープン。2016年春より自由大学にて、『gift_』として講義「未来を耕すダブルローカルライフ」を行っている。

【写真右】池田史子(いけだ・ふみこ)

デザインユニット『gift_』のクリエイティブディレクター。各種イベントや展覧会などの企画立案・制作・コーディネートを手がける。『gift_』が運営中の『山ノ家』ではカフェ&ドミトリーの主人も務め、『gift_lab GARAGE』と合わせてメニュー開発や調理も担当。ローカルネットワークマガジン『colocal』にて「山ノ家、ときどき東京」を連載。2016年春より自由大学にて、『gift_』として講義「未来を耕すダブルローカルライフ」を行っている。

清澄白河の駅前に建つ昭和8年竣工の「清洲寮」。後藤寿和さんと池田史子さんのデザインユニット『gift_』(ギフト)は、2014年に清洲寮1階の元駐車場にギャラリー・カフェ・デザインショップ・オフィスの複合空間『gift_lab GARAGE』をオープンしました。新潟県十日町市松代にあるもうひとつの拠点『山ノ家』と東京の清澄白河を行き来する「ダブルローカルライフ」を実践しながら、「何かが起こる場」づくりに取り組み続けるおふたりに話を聞きました。

空間デザインから宿の運営、コーヒーのドリップまで

—『gift_』(以下、ギフト)は、空間デザイナーの後藤さんと、イベントなどの企画立案・制作を手がける池田さんのデザインユニットですが、「何屋」と言えばいいのかわからなくなるくらいの幅広い活動をされていますね。

後藤さん デザインユニットですが、カフェで店頭に立ってコーヒーを淹れたりもしていますしね(笑)。

2005年にギフトを立ち上げ、個人邸や商業空間のデザイン、展覧会などの企画設計やディレクションを行ってきました。2003年から2010年まで行われたアート・デザイン・建築の複合フェスティバル『CET』(※1)のディレクターも務めました。

現在はそうした活動のほか、僕らのオフィスでありカフェでギャラリーショップでもある『gift_lab GARAGE』をここ清澄白河に持ちながら、新潟県十日町市の松代にある『山ノ家』でカフェとドミトリーの運営もしています。

—ギフト立ち上げ以前はおふたりとも『IDÉE』(以下、イデー)に所属されていたそうですね。

池田さん 私はイデーに15年在籍して、コンテンツの企画制作から、商品の企画、営業、買い付け、店舗の立ち上げまで、あらゆることをしてきました。イデーが空間設計の事業を始めた頃に後藤が入社して、空間デザインを担当していました。ふたりで独立を考えたときに、自然にデザインユニットと名乗りました。

「人が集まる場所」が持つ力

—イデーも、家具や内装のデザインだけでなく、カフェ運営などの場づくり事業を展開しています。ギフトの立ち上げ時から、カフェや宿の運営をすることも考えていたのですか?

池田さん 当時は全く考えていなくて、かなり行き当たりばったりでここまで来ました(笑)。

後藤さん 独立したときは、空間デザインの仕事をすることだけ決めていて、カフェなどをやるとは全く考えていませんでした。

池田さん 決めすぎていなかったからこそ、さまざまなものごとにつながることができたんだと思います。わらしべ長者みたいに、ギフトがころんころんと転がって、いろんなものが付いてきている感じ。結果として、『gift_lab GARAGE』や『山ノ家』という場を持って、そこで実現できたことがたくさんあります。

後藤さん 僕たちはカフェやショップをやりたかったわけではなく、さまざまな人が行き交い、出会う場所があったら、そこで何が起きるのかという「実験」がしたかったんです。

池田さん 例えば、カフェのお客さんとして来たアーティストが、場所を気に入って表現の場に選んでくれたり、宿が、ご近所さんと私たちの知り合いが交流する場になったり。そうした、楽しいハプニングが起こる場所が欲しかったんですよね。

—予測不可能なものごとを楽しみたいというおふたりのスタンスは、どんな経験からきているのでしょうか?

池田さん 前職のイデーで企画チームの新拠点の立ち上げをやったのですが、最寄りのどの駅からも遠く行きづらい立地で、そこで何をするか、何を売るかもはっきり決まっていないところからスタートしました。どうやったら人が来てくれるだろうかという試行錯誤の中でトライしたことのひとつとして、働きかたや環境問題など、あるひとつの時事的テーマを共有して、「何か」デザインを発表してもらうという企画展をやってみました。

社内のデザイナーはもちろんのこと、建築や映像などさまざまな分野の若手クリエイターに声を掛けて、その作品発表展示会をVJやDJも入れてイベントのように開催したんです。今から20年ほど前だったので、当時としてはとてもユニークな試みだったと思います。

他にもイデーでは、何も無いところから、「何か面白そうな気を発する磁場を立ち上げて行く」という経験を重ねさせてもらいました。ですから独立しても、ふたりとも自分たちの仕事場は、常に人が出入りして、そこから何か新しいものごとが始まる「何かを起こす場」であってほしいと自然に思っていたんです。

後藤さん 仕事をする場所を仕事以外に使ってはいけないという考え方が嫌だったんです。だからギフトの最初の事務所も、そもそも事務所だけにしておくつもりはなくて、そこで何が起きてもいいようにフレキシブルに空間を動かせるオフィスとしてプランニングしました。そこにも前職での経験が大きく影響していると思います。

※ 『CET』(Central East Tokyo)2003〜2010年に馬喰町・東神田など問屋街の空きビルや倉庫を中心に、アートの展示などを行ったイベント。建築家やアーティスト、キュレーターなど多くのクリエイターが参加し、東京の東エリアの新たな価値を創造した。

「何かが起きる」開かれた仕事場

—ギフトの最初の事務所はどんな場所だったのですか?

後藤さん 最初は自宅兼事務所でした。中目黒と恵比寿の間にあるマンションの一室で、人が呼べるように改修してオープニングパーティーもしました。でも、しばらくして「何かが違う」「何か足りない」と思うようになりました。

池田さん それまで働いていたイデーでは閉ざされた事務所スペースが存在していなくて、常にお客さんやスタッフが行き交う開かれた場所で仕事をしていたので、自宅兼事務所だと日常に「動き」がなくて、ある種の気詰まりを感じ始めたんですね。やはり私たちには「人が行き交う場」が必要だと話し合って、恵比寿でたまたま見つけた味のある古ビルの2階に事務所を移転しました。

後藤さん そこに自分たちのお気に入りのものを並べて、好きなクリエイションを伝えるギャラリーショップ兼事務所として使いました。不定期でしたが、いろいろイベントなどをやっていたので、かなりオープンな場になっていきました。

—事務所を「開かれた場」にするために、展示やイベントをしていたのですか?

池田さん 何かを発してそこに人が集まって、その出会いからさらに化学反応が起きていく。そうした場づくりは、私たちにとっては自然な流れでした。

後藤さん ただ、音楽やアートのイベントが定着すると、それだけを目的に訪れる人が8割を占める状態になっていきました。

—恵比寿の「知る人ぞ知る」スポットになっていったのでしょうか?

後藤さん そうですね。人はたくさん来てくれました。ただ、ビルの2階ということもあって隠れ家的な雰囲気がありましたし、イベントも実験的な内容のものが多かったので、アート好きな人が集まるマニアックな場だったと思います。僕も池田もそういう状況をとてもうれしく思っていましたが、一方、これだけでいいのかという閉塞感のようなものを感じていたのかもしれません。

—その閉塞感に気がつく、何かきっかけがあったのですか?

池田さん ギフトとして独立してから本格的に関わらせてもらった『CET』で、東京の東エリアの街がみるみる変わっていくのを目の当たりにしたのは大きかったと思います。

シャッター街にどんどんやりたいことのある人が集まって、年々街が活気づいていく過程を体感しました。街の変わり方がスクラップ&ビルドではなく別のレイヤーで新しく出来上がっていくのがとても面白かった。

後藤さん そんなふうに楽しく『CET』をやっていたのに、僕たちは『CET』エリアではなく、相変わらず東京の西側である恵比寿にいることに疑問を持ち始めていました。ちょうどその頃、「カフェを持ったらどうなるだろう?」という思いが湧いて、池田に提案してみたんですよね。

池田さん そうですね。後藤はその頃からカフェ構想がありました。でも当初、私はあまり乗り気ではなかったんです(笑)。パーティのような不特定多数の人と浅く広くコミュニケーションする場も苦手で。

後藤さん 前から、僕たちが主催するイベントやパーティーがあると、池田は表に出るよりも、裏方で料理を作ったりいろいろもてなしの演出を練ったり。元々、そういうことが好きな人なんです。

—そのまま恵比寿の事務所でカフェをすることは考えなかったのですか?

後藤さん カフェ構想はこの頃からあったけれど、恵比寿の事務所はそれを実現できるほどの広さではなかったし、広い場所を持つにしても家賃がバカにならないですから。それに恵比寿では飲食店が多いから埋もれてしまうかなという思いもありました。

池田さん イデーの頃から、カフェは「日常の生活を構成するすべての美意識が出るもの」という意識がありました。そこで提供される食、カトラリーなどの雑貨やグラフィック、音楽、その場がつくる時間の流れやコミュニケーションデザインそのものに、やっている人の美意識が表れる。カフェそのものには肯定的だったんですが、この小さなスペースで実現させるということが想像できなかった感じですね。

後藤さん ただ、ランダムにいろんな人が出入りできて、不特定多数の人が行き交う場所をつくりたいという思いは持ち続けていました。

新潟県十日町市の民家を「自分たちの居場所」兼カフェ&ドミトリーに

—カフェ構想は2012年、新潟県十日町市の松代にオープンした『山ノ家』で実現しました。どのような経緯で『山ノ家』を立ち上げることになったのですか?

池田さん 恵比寿に事務所を置いて6年経った時に、東日本大震災が起きました。やはり、この震災をきっかけに意識が入れ替わったと思います。

エネルギーもモノも消費するだけの都市圏にこのまましがみついていていいのか…?という思いが生まれました。何かを生み出すことのできる場所、オルタナティブな場所が必要なのではないかと。

震災そのものもそうですが、原発問題の影響に不安を感じて、私たちの周りで、特に子育て中のフリーランスのクリエイターさんたち、「東京にいないと生きられない」と言っていたような人たちが、果断に西日本の実家に戻ったり、海外に移住して東京を出ていくのを見て、人はいざとなったら動けるものなんだなと思ったんですよね。

後藤さん そんな時、震災から3ヶ月後くらいの時期に、『大地の芸術祭 越後妻有アート トリエンナーレ』(※2)の空き家プロジェクトで空間デザインのお声がけをいただいて、僕が現地まで物件を見に行ったんです。

池田さん 物件を見た後藤が、「楽しそう!」って興奮して帰ってきました(笑)。

—クールなイメージのある後藤さんが興奮するとは…どんな物件だったのですか?

後藤さん 新潟県十日町市にある松代駅から歩いて5分くらいの、古くからの街道沿いにある民家でした。古民家とかではなくて、普通の築40年超の家なのですが、僕はこの普通さが逆にやりがいがあるなと思ったんです。

話を聞くと、この家をどう使うか、どんな形にするかは決まっていなくて、僕たちが100%好きにやれると聞いて、楽しそうだなと思いました。

—思わぬ場所から、後藤さんのカフェ構想が実現できそうな場所が現れたのですね!

後藤さん そこでカフェをやったら、広く開かれた場所で、地元の人や大地の芸術祭に訪れる人たちなど、自分たちとは全く違う人たちとつながって、文化交流をしていけるのではないか、と妄想しました。

元々この物件は、街道沿いに雪国の伝統的な建築を復活させるという十日町市がやっている街並みづくりプロジェクトの一環に入っていて、そのプロジェクトの第1号でした。そこで何かやる人を探していて、縁あって僕たちにも声がかかったんです。

—その場所で、カフェと宿をオープンする案は、どのように決まったのですか?

池田さん いわゆる「移住」をする気はなく、とはいえ、「東京以外にもオルタナティブな日常の場を持てたら」というイメージは持っていたので、自分たちの日常の居場所をつくる感覚で、寝る場所と食べる場所=宿とカフェという発想が初期段階から自然にありましたね。都市圏から行き来する人のシェアハウス、合宿所のような存在にしたいと考えました。

後藤さん 当初は空間デザインやコンセプトデザインの立場で関わり始めたのですが、プロジェクトが進んでいく流れの中で、だんだん僕らに運営までやってほしいという話になっていったんです。プロジェクトに関わった当初は事業主になるという認識はまったくありませんでしたし、正直困ったなと思っていました(笑)。

事業主になってしまうに至るプロセスで、辞めるタイミングはいくつもあったはずだけれど、結果として、辞めなかった。意識の奥では、未知の場所で新しいものごとをつくることにワクワクしていたんだと思います。

地元の人を巻き込んでイベントづくり

ー『山ノ家』を始めてみて、まわりの反応はどうでしたか?

池田さん 芸術祭の期間中にオープンしたので、地元・松代の人には芸術祭のコンテンツの一環だと思われていたようです。芸術祭が終わってもずっと私たちがいるから、「あの人たち、なぜまだいるの?」って(笑)。

9月に芸術祭が終わるとぱたりとお客さんが来なくなって、10月からはノーゲストでした。正直言って、ここまでの落差は覚悟できてなかったですね。そこで、何とか東京方面から人に来てもらうためにイベントを企画してみようということになりました。

元々空き家プロジェクトの話を私たちに持ち込んでくれた地元の方と相談をして、ちょうど稲刈りが終わって穫れたての新米の季節だったということもあって、旬の山のキノコと一緒に楽しめるようなイベントをしたらどうだろうということになりました。日本でも有数の松代の棚田を眺めて、キノコ狩りをして、羽釜で炊いた新米と、自分たちの手で採って来たばかりの山の恵みでキノコ汁を作って楽しんでもらう、ワークショップイベントが出来上がりました。

この山の自然と大地の恵みを体感するワークショップは、寒仕込みの味噌づくり、春の山菜摘みや田植え体験などの開催へと発展していきました。

—地元の人とつくるイベントは、都市部から来る人には新鮮なのでしょうね。

後藤さん 松代には『茶もっこ』(※3)という地域の伝統的なもてなしの習慣があるのですが、ワークショップをサポートしてくれている方を始めとする地元の有志のみなさんと『山ノ家』とで、この『茶もっこ』を手づくりの小さなお祭りイベントとして定期的に開催しています。

回を重ねるたびに参加者が増えて、今では100人が参加するイベントになりました。『山ノ家』や有志のみなさんのお宅を家開きして、それぞれの会場でそれぞれのおもてなしを受けながら、食べ歩き飲み歩きして、外からの参加者と地元の人が楽しく交流しているんです。『茶もっこ』が、知り合うはずのない人たちが語り合い出会う場になっていて、僕らもうれしいです。

池田さん 地元の方たちは、半移住とはいえ今では地元民の一種だと認めてくださっている感じです。回覧板も回って来ますし、山間地域ならではの伝統である「道普請」(山道掃除当番)にも声が掛かります。

『山ノ家』がある松代はもともと宿場町だったということもあってか、旅人やよそ者に対してもあるがままにおおらかに受け入れてくれる懐深さがあるように思います。

—東京と十日町の二拠点をどのようなサイクルで行き来しているのですか?

池田さん 今、私は2週間ごとに東京と十日町を半々に行き来しています。後藤は、月に1〜2回、『山ノ家』でイベントを行う時などに十日町に駆けつける感じですね。

移動に時間もかかるし、東京でも十日町に行ってもずっとそれぞれの仕事があって休みの日は事実上無いのですが、十日町に行くと東京での日常がオフになって、逆に東京に行くと十日町での日常がオフになる。忙しくても、むしろこのもう一方の場所へ移動すること自体がリフレッシュになっている感じです。どちらに帰っても、「ただいま」なんです。

※2『大地の芸術祭 越後妻有アート トリエンナーレ』2000年から3年に1度開催されている、新潟県十日町市・津南町を舞台にした世界最大級の地域国際芸術祭。

※3『茶もっこ』かつて宿場町だった松代で、旅人を軒先に招き入れてお茶を振る舞う松代ならではの風習。

「ダブルローカル」で実現した、地域と刺激し合う暮らし

—完全移住ではなく、東京と十日町を行き来する二拠点生活を選んだ理由は何ですか?

後藤さん 運営者になる話が出てからも、東京を離れて完全移住する気持ちはありませんでした。『山ノ家』を始めてから、完全に移住しなくても自分の居場所はつくれるし、地域に関与できることがあると分かりました。どちらも「地元」でいいのではないかと。それは、自分たちが2つの居場所を持っていて、それぞれの場所に日常があるから発見できたことです。

池田さん 東京の清澄白河、そして新潟県十日町市の松代。都市圏とローカルにふたつの「地元」を持つという『ダブルローカル』な暮らし方は、過密と過疎を緩和する手段になるのではないかとも考えています。

物理的なコストがローカルの方が低い分、起業するのにも実は楽ですし、今後、ローカルでスタートアップする人がどんどん増えて行くのではないでしょうか。そうした際に、完全移住ではなく半移住でトライすることが、選択肢のひとつとしてスタンダードになっていくといいなと思います。

—おふたりが、ふたつの地元を持つ「ダブルローカル」な暮らし方で得たことは何ですか?

池田さん 物理的に東京と十日町を行き来しているので、それぞれの場所について客観的な視点を持つことができる。そうした「複眼思考」になれることが最大の収穫でした。

—ギフトが、2015年に恵比寿から清澄白河に移転したのは、十日町市でのローカルな暮らし方を得た影響もあるのでしょうか?

後藤さん そうですね。『CET』で感じた街が変わっていく感覚が、十日町でもできたらいいなと思いながらローカルで活動していたので、移転するなら「東京のローカル」がいいと思っていました。

ある時、知人にガイドをしてもらいながら清澄白河を散歩していてた時に、偶然にここ清洲寮で100平米の元駐車場が空いていることを知って、中を見せてもらったんです。見た瞬間に、ふたりともここでギフトがやる意味があると思いました。

—ひと目惚れだったのですね。この場所の何が、ふたりの琴線に触れたのでしょうか?

後藤さん まず建物が昭和8年竣工という貴重な物件で、広くて天井も高いのに、恵比寿に比べたら家賃も安かった。あとは、自分たちが心地よく、楽しくいられる場所だと思って決めました。

池田さん 私は、駅から近くて立地がよいこと、あと、街の空気の独特の抜けた感じが気に入っています。いろんな可能性のある場所だと思いました。東京都現代美術館の最寄り駅でもあり、古くから海運の拠点地域だったことで倉庫跡地も多く、ユニークなアートギャラリーが点在していて、元々好きなエリアでもありました。

—清澄白河に移転して3年経ちますが、『gift_lab GARAGE』は街の中でどんな場になってきているのでしょう?

後藤さん 清澄白河に活動拠点を移してきた個性的な人たちと、地元で家業を継いだ若い人が交流して、新しい街のレイヤーが出来つつあるところに、僕らも入れてもらえたと感じています。

今年行われた地元のお祭りで、神輿が出る前の準備をする場所として『gift_lab GARAGE』が使っていただきました。祭りのときに地元の人たちに自分たちの居場所を解放するということがここでもできたのは、うれしかったですね。

僕らは空間のデザインをなりわいとしてきましたが、ただ単に「いれもの」をデザインするだけでなく、むしろその中で何ができて、どんなコミュニケーションが起きるのかという「場」のデザイン、「状況」のデザインにずっと興味を持ってきました。僕らにとって「東京ローカル」だった清澄白河に移転して、『gift_lab GARAGE』という地域に開かれた「いれもの」を持ったことで、「場をつくる」ということに対する思いが、より深化したように感じています。

—自分たちがやりたいことに積極的に実現しながら、大変そうに見えないおふたりの姿勢は、とても魅力的です。軽やかなフットワークでいるために気をつけていることはありますか?

池田さん ダブルローカルは、正直言って大変です。体力も必要。サスティナブルであるためには無理をしないこと、を学びました。『山ノ家』も『gift_lab GARAGE』も、常にオープンしなくてはいけないと思っていたけれど、それは無理だった(笑)。どちらも無理をせずにできる範囲でやるというスタンスに切り替えました。最初は勇気のいることでしたが、自分たちらしくあるためには必要なこと。あとは、何でも楽しむことでしょうか。

後藤さん 音楽でいう「セッション」の楽しさを大切にしています。その場に入ってくる人が交流して化学反応が起きて、つくられていくものごとを大切にしています。それを受け取った人が楽しんでくれるのがうれしいし、自分も楽しめます。

これからギフトとして何をするにしても、それをすることを目的にせず、「こういうのどう?楽しそうじゃない?」というスタンスでやっていくと思いますね。

後藤 寿和さん・池田 史子さんのお気に入り

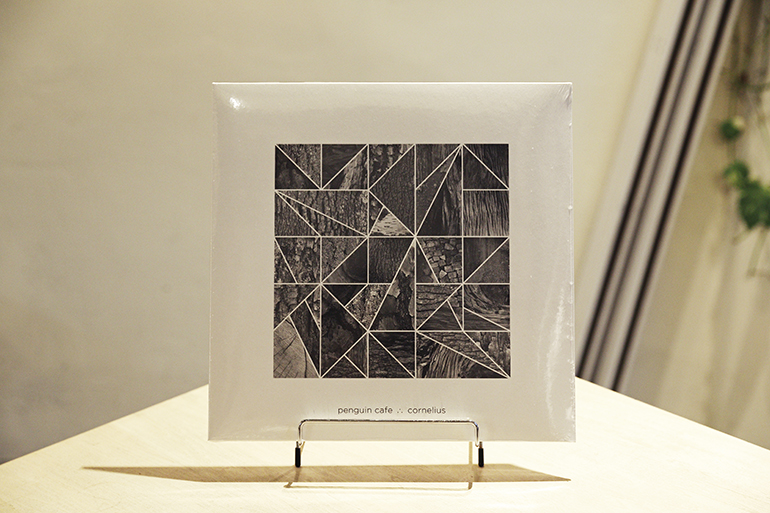

音楽も「場づくり」の大切な要素

ふたりが好きなブライアン・イーノ主催の「オブスキュア・レーベル」から派生した「ペンギン・カフェ」の最新レコード。ブライアン・イーノと同じく、好きな系譜だというコーネリアスとコラボレーションしたレコードで、gift_lab GARAGEでも販売中。ペンギン・カフェとコーネリアスの楽曲をお互いに再構築した2曲と、ペンギンカフェの2曲、全4曲を収録。

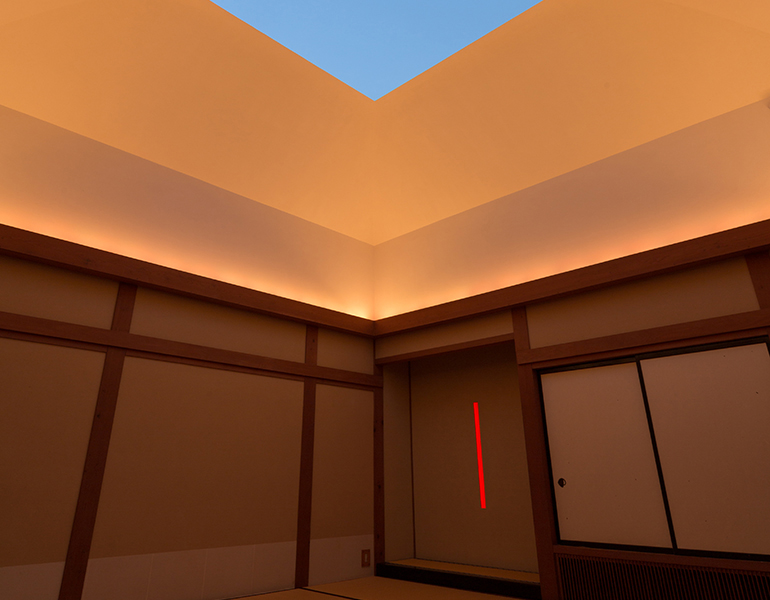

地元の人にも親しまれている光のインスタレーション

『大地の芸術祭 越後妻有アート トリエンナーレ2000』で、光のアーティスト、ジェームズ・タレルの作品として誕生した。谷崎潤一郎の陰影礼賛にインスピレーションを得たもので、宿泊するインスタレーションとして公開している。池田さんは、崇高なアーティストの作品と崇めるのではなく、地元のスタッフが自分の言葉で作品の良さを語っている姿がいいという。『山ノ家』主催で、光の館での茶会を開催したりと、ギフトとも関係が深い。

『光の館』

http://hikarinoyakata.com/

新潟県十日町市上野甲2891

TEL/FAX 025-761-1090

ギフトの原点。ものの見方を学んだ本

「アートか非アートかはその人の視点にあり、アートだと思えばアートになる。視点のあり方こそがアートであると教えられた」と、池田さんが語るのがこの3冊。中でも、光や水、霧などの自然要素をアートに変換するインスタレーションを行うオラファー・エリアソンがフェイバリット・アーティスト。特に「視点の変換」に影響を受けたフルクサスという1960年代に起きた芸術運動についての「HAPPENING & FLUXUS」、同時代の前衛音楽家ジョン・ケージの本もお気に入り。