光と和紙がつむぐ、長く愛される住まい

リビタが手がけるリノベーション済みマンション「icco icco」は、空間の美しさをつくるだけでなく、土地や建物が持つ文脈や背景を読み解き、価値を磨き上げ、新しい暮らしの在り方を探求することを大切にしています。その積み重ねによって、これからの暮らしにふさわしい唯一無二の住まいを生み出しています。今回の南青山の物件では、「静謐な光と暮らす」をコンセプトに、和紙を通して光をやわらかく取り込む空間をつくりました。設計を手がけた建築家ユニット「建築家二人暮らし」さんと、和紙職人のハタノワタルさんを迎え、住まいづくりの背景にある発想や、そこに込められた想いを伺いながら、和紙がもたらす豊かな時間のあり方を紐解きます。

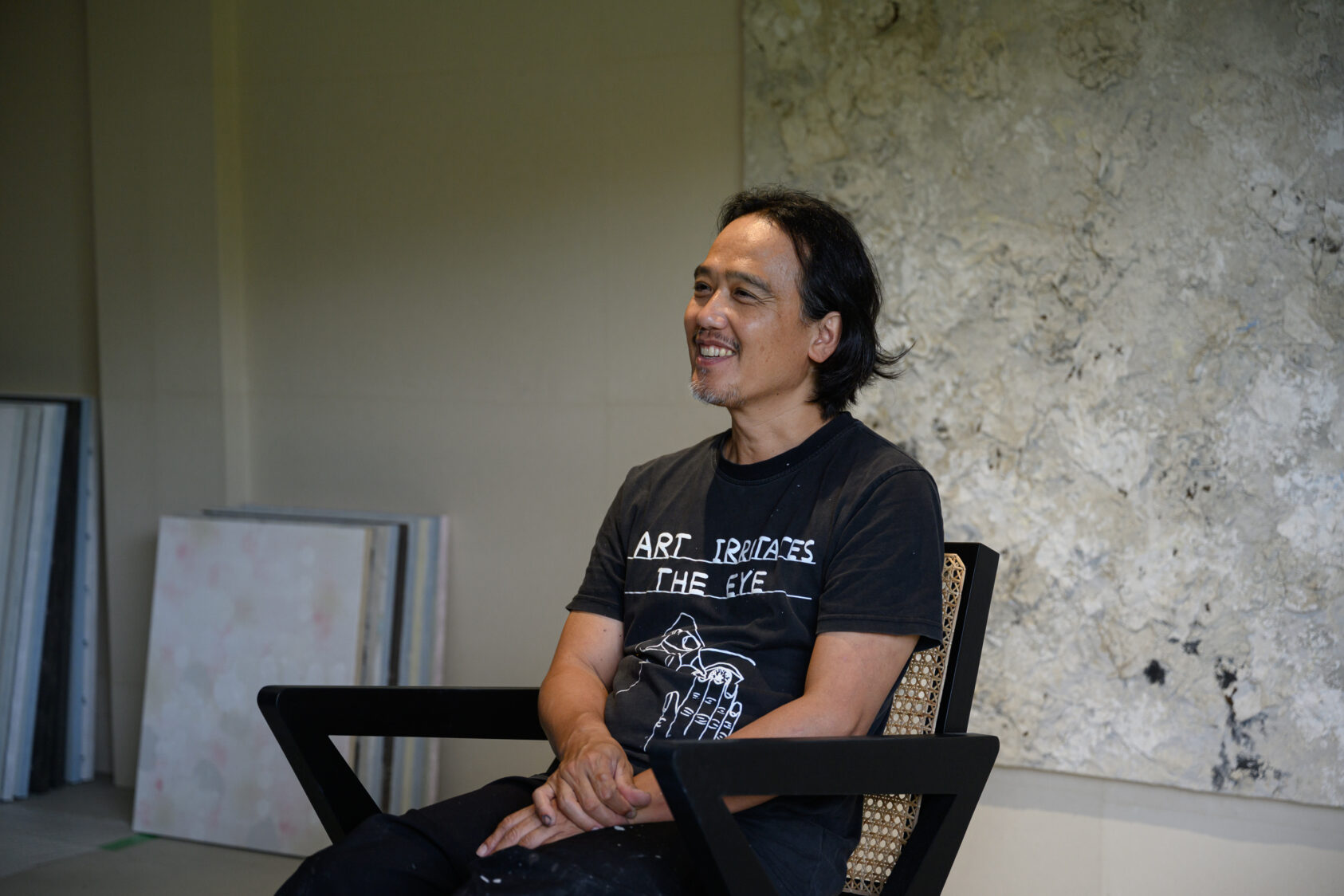

プロフィール

建築家二人暮らし(写真右)

ワンルーム45㎡の自宅インテリアを中心に、暮らしにまつわる ”モノ、コト”など、自分たちの価値観を軸に情報発信するYoutubeチャンネル。「自分にとっての暮らしの豊かさ」をテーマにライフスタイルやモノ選び、街情報、自身が理想とするベッドを製作し販売するプロセスを配信するなど、建築家夫婦でYoutubeを中心に活動をしています。

https://www.youtube.com/channel/UCjSoLXp68lx5nl0oxOKPn1w/

ハタノワタル(写真左)

伝統工芸である和紙を作る工房の代表。原料である楮の栽培からはじまり、紙を漉き、その紙を使いプロダクト制作や建築空間の内装までを行う「紙漉キハタノ」の主宰でありながら個人名でアート制作を行う。昨年より心地よい空間作りを目指し、一級建築士事務所「午後二時設計室」も立ち上げ、和紙の提案を中心に空間全体をプロデュースしています。国内外で活躍していますが、基本は昔からあるものを未来へ繋げる活動をしています。

https://www.hatanowataru.net/

https://www.gogoniji.com/

北側の光を和紙で受け止める、優しく包み込む空間

――今回の物件のコンセプトはどのように生まれましたか?

建築家二人暮らしさん(以下、建築家二人暮らし):最初にこの物件を訪れたときの印象が起点となっています。北・東・南の3面採光で豊かな光に恵まれた空間だと思いました。なかでも北側からの光がすごく心地よく感じられて。私たちは普段の設計でも「素直にものをつくること」を大切にしています。その場にある環境のよさや魅力を引き出し、今あるよさを次の世代につなげていくことが、長く愛される住まいづくりにつながると考えています。その方向性は、リビタの「icco icco」が目指す住まいづくりにも共通していることを、リビタの担当者さんを交えたチーム内で共有した結果、北側のやわらかく優しい光を、より効果的に空間へ取り入れることを、今回の設計コンセプトとすることが決まりました。

――間取りはどのように導かれたのでしょうか?

建築家二人暮らし:既存の間取りは個室で間仕切られていて、3面から入る自然光もそれぞれが断絶している印象でした。間仕切りをなくして、1つの空間としてつなげることで、光がより心地よくまわるだろうと考えました。まず、北側にできるだけ広くリビングダイニングを設け、隣接する個室とも一体的に使える空間にしています。南側に水まわりともう1つ個室を配置し、あえてキッチンを独立させて南側につくることで、リビングダイニングや個室の使い方の自由度ももたせました。2つの個室はどちらも寝室として使える広さがあり、住まい手のライフスタイルに合わせて柔軟にアレンジできます。キッチンとリビングダイニングが程よく離れていることで、穏やかな光がまわる北側のリビングダイニングと個室の居心地のよさを、より効果的に感じられる空間になったと思います。

――壁や天井に和紙を採用することにした理由を教えてください。

建築家二人暮らし:安定した魅力的な光をできるだけ空間全体に届けたいと考えたときに、壁・天井のつくり方などは設計でコントロールができます。でも仕上げに工業製品や反射の強い素材を使ってしまうと、光のよさが消えてしまうような印象があって、その中で障子から透ける光が一番合いそうだなと感じました。実家や茶室などで、多くの方が体験したことがあると思うのですが、障子に使われている和紙を通した光は、独特のやわらかさがありますよね。和紙を壁や天井に使うことで、この空間の独特の光を、より魅力的に受け止めて空間全体を満たしてくれるだろうと考えました。以前から日本の伝統工芸を現代的に表現されているハタノさんの作品が好きで、建築などもつくられているのを存じており、ぜひ一緒に住まいづくりをしたいと思っていました。東京の展覧会でお会いしたときにお声かけさせていただき、コラボレーションをお願いすることにしたんです。

――和紙を使うことで光や空間にはどのような効果が生まれるのでしょうか?

ハタノワタルさん(以下、ハタノ):和紙は繊維や空気も含んでいますから、届いた光はワンクッションしていろいろな角度で反射し、とてもやわらかくなります。壁に使えばその前を歩く人やその空間に置く家具なども美しく見えるんです。素材として空間全体を見たときに、存在感を主張せず、背景として調和するのもよいところです。自然素材でも石や土だと、素材そのものに存在感がありますよね。和紙は光をしっかり受け止めながらも、脇役に徹して空気感をつくり、住む人を主役にする素材だと思います。

素材の扱い方を知ることで、暮らしは豊かになる

――実際に和紙を使った空間を施工して、感じたことを教えてください。

建築家二人暮らし:和紙が輪郭をまろやかにしてくれることです。角を感じさせず、私たちが意図したかった全体がつながっているような雰囲気をつくってくれています。下地に近いような素地のままのような印象もあって、やわらかな空気感はつくりながらも、存在感を感じさせず空間に馴染んでいるんですよね。

ハタノ:下地というのはよくいわれるんですよ(笑)。クロスは施工をきっちり仕上げ、接続部を均一にすることが大事ですが、和紙は素材の特性上、接続部も少し繊維の毛羽立ちなどが生じ、揺らいだ印象になります。それが味わいになっているのでしょうね。

――和紙という伝統的な素材を、現代の空間に取り入れる意味をどのように考えていらっしゃいますか?

建築家二人暮らし:耐久性やメンテナンス性についてハタノさんにお聞きしたときに、「昔の人は和紙とのつきあい方を知っていたけれども、現代ではそれが知られていないだけ」という言葉をいただきました。そういったやり取りから、和紙という素材を住まいに取り入れることの意義なども感じるようになりました。

ハタノ:僕はよく「和紙は木の皮を剥いで、もう一度きれいな木の皮として整えている素材なので、木の皮と同じよう扱ったらいいですよ」と説明します。紙というだけで耐久性のないものを連想しがちですが、木の皮からつくられていることを知れば、壁紙として使ったり、木の代わりに使ったりできる耐久性の高いものだとわかる。何からどのようにつくられているかを知ってもらうことで、扱い方やつきあい方もわかってもらえるのではと思います。

建築家二人暮らし:かつては自然素材だけで住まいがつくられていて、自分たちでつくっていたからこそ、自分で直せるし、つきあい方も当たり前に知っていたんですよね。ハタノさんとの対話から素材への深い気づきを得て、和紙を取り入れることで、素材と暮らしの関係を見直すきかっけになるといいなと思いました。

ハタノ:素材とのつきあい方を知ることで、空間はとても豊かになります。知っているということがすごく大事で、薄くて繊細な陶器でお茶を飲むときに、注意深く扱うのは、それが割れると知っているから。それぞれの素材の扱い方を知ることで、住まいともっと深く豊かにつきあっていけるのではないでしょうか。

現代的で自由な使い方が、和紙をもっと身近に

――光や和紙と向きって丁寧に住まいをつくることで、見えてきたことや気づきなどがあればお聞かせください。

ハタノ:和紙は伝統工芸ですが、特別なものではなく、もっと身近な素材として取り入れてもらえるといいと思います。僕は京都の綾部という地域で和紙をつくっていますが、すぐ近くの畑で原料の楮(こうぞ)を栽培しています。地域で育てたものでつくる身近な素材であることを知ってもらいたいと考えています。僕は油絵を描くための画材として和紙を使い始めたのですが、その際に日本でつくられたものに描いている安心感をすごく感じるんです。背景がわかる素材に包まれて暮らすことは、とても安心で豊かなことだと思います。

建築家二人暮らし:緑の和紙をポイントで取り入れているのですが、ハタノさんは着色する材料などもご自身で選んで調合されるので、どんな色でもつくっていただけることに驚かされました。均一な印象にならないよう、繊細なニュアンスもくみ取っていただき、ベースとなる白い和紙をより効果的に活かせるよう、色を取り入れられたと感じています。

ハタノ:建築で使う場合は日射にも強くなければいけないので、アクリル樹脂に顔料や土を混ぜて着色しています。和紙というと膠(にかわ)など昔ながらの材料を使って着色しなくてはいけないみたいなイメージがあるかもしれませんが、僕はできるだけ特別な材料は使わないようにしています。和紙自体がすごく強度があって、長持ちする素材だから、その上の表現は、いろいろなものがあっていいし、用途に合わせて現代的な材料も取り入れたい。たとえばキッチンなど水まわりに和紙を使う場合は、ウレタンを塗ることもあります。自由に和紙を取り入れていくことで、みんなが真似しやすい素材にもなってほしいと思います。

――今回の住まいで得られる、本質的な豊かさとはどのようなものだとお考えになりますか?

建築家二人暮らし:この住まいにはどんな方が暮らされるのか、まだわかりませんが、暮らし方の選択肢が広がっている空間になっていると思います。間取りも自由に使い方を決められるように設計しました。そこに多彩な和紙が生み出す光の環境があり、季節や時間帯によってもさまざまな居心地が生まれます。朝は障子に葉っぱの影が木漏れ日のように映るなど、思いがけない光の情景が見つかるはず。光の存在が空間の使い方のきっかけになってくれたら嬉しいですね。

ハタノ:白と緑の和紙の使い方や光の連続性などが表現された、やわらかな居心地のよい場所ができたのではないかなと思います。どこに座っても気持ちいい住まいになっているのではないでしょうか。建築家や和紙職人が知恵を重ねてつくった唯一無二の空間であることを知ってもらえば、他にはない特別な贅沢さを感じてもらえると思います。

あとがき

光と和紙が教えてくれたのは、自然の力や素材が生まれる背景を知り、それを大切にしていくことで得られる心地よさでした。手をかけながら長くつきあうことで、住まいは少しずつその人の暮らしに馴染み、深い味わいを帯びていきます。今回の住まいのように、流行を超えた本質的な豊かさを感じながら暮らせる空間こそが、これからの住まいに求められる普遍的な価値なのかもしれません。