今日から始める、防災備蓄と住まいの見直し

Nice Life代表。整理収納アドバイザー1級、整理収納アドバイザー2級認定講師、防災士、防災備蓄収納1級プランナー、調理師。日常の片づけに防災の視点を組み込み、防災と整理収納の両面から暮らしを提案。講演やセミナー、雑誌・テレビなどでも活躍。備蓄の工夫や動線を考えた収納法など、防災×収納の実践的な知恵を発信。

さまざまな専門家にお話を聞いて、「リノベーション」や「住まい選びのコツ」をわかりやすく身につけるための「学ぶシリーズ」。今回は、地震や台風など、自然災害が多い日本で暮らす私たちにとって、欠かせないテーマである防災を取り上げます。暮らしの快適さと安心を両立するためには、防災と備蓄品の選び方や収納の仕方を工夫することが必要です。そこで、防災と収納の専門家である熊田明美さんに、防災備蓄と収納の工夫について伺いました。

熊田さんが実践する、無理なく続けられる備えのヒントを前編・後編に分けて紹介します。前編では、防災備蓄の準備として、住んでいる地域や住まいを見直しながら、防災の基本を知ることから始めていきます。

防災の第一歩は、地域の特性と住まいの状況を知ること

日本は世界的に見ても、地震、津波、台風、大雨、洪水、土砂災害など、自然災害の多い国。世界で発生する大地震(マグネチュード6以上)の17.9%は日本近海で発生しているというデータもあるほどです。海水温の上昇などで大型化する台風、線状降水帯、土砂災害などの被害も頻繁に報道され、不安に感じている方も多いと思います。日本に住んでいるなら、どの地域であっても防災への備えは欠かせません。まずは基本的なことから学んでいきましょう。

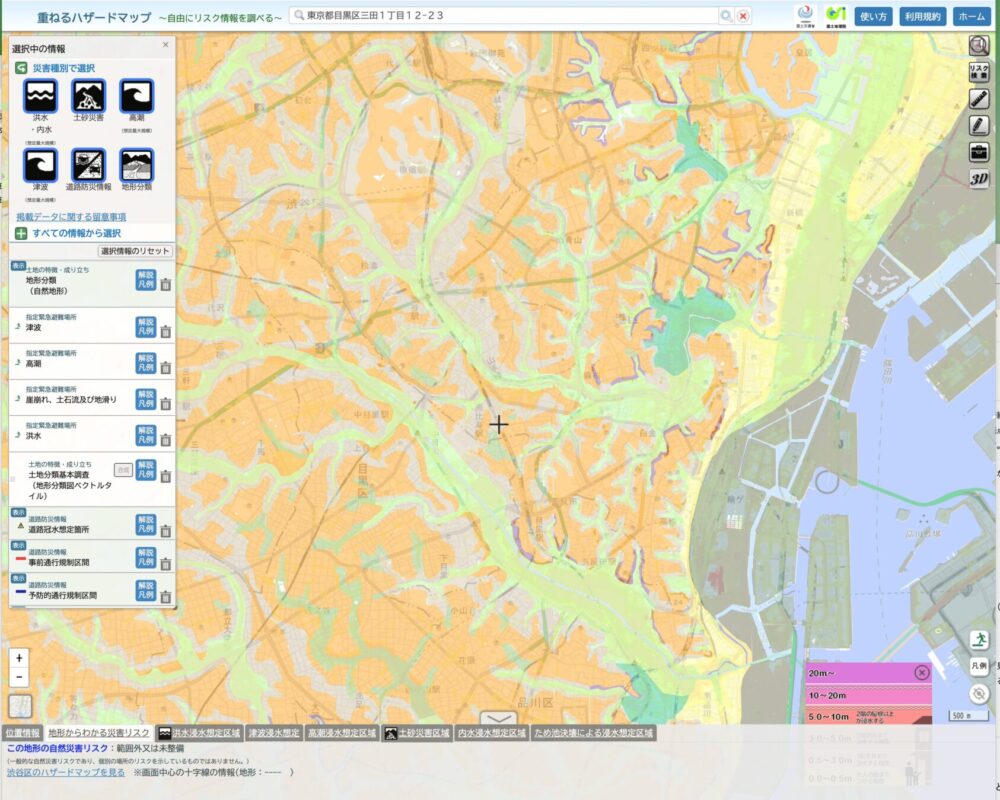

具体的な防災備蓄や室内の対策をする前に、最初にやってほしいことは、自分の住んでいる地域の特性を知ることです。自治体や国土交通省が公開しているハザードマップで、どのような災害が起こりやすいのかを確認することが第一歩。国土交通省がハザードマップポータルサイトで公開している「重ねるハザードマップ」では、住所を入力すると、災害の種別ごとにリスク情報や避難場所などの防災情報を見ることができます。

例えば、私の長男が独立して、一人暮らしをする物件を探したとき、その地域のハザードマップを確認し、浸水マップから「3階以上の部屋」という条件を設定しました。地域によって起こりやすい災害は異なり、それによって対策も変わってきます。住んでいる場所の地形の特徴を把握して、ご自身の環境に合わせて防災の備えを考えていきましょう。

また、建物の構造によっても、災害時の初期行動が変わります。津波や浸水のリスクがあれば避難することになりますが、地震の場合は、建物の耐震性能などによって、避難するのか、自宅に留まるのか判断する必要があります。地震が発生した後、倒壊のリスクが少なければ自宅で避難生活を続けることも可能ですから、防災備蓄がとても重要になってきます。

一人ひとりの防災行動計画を「マイ・タイムライン」といいます。「マイ・タイムライン」のつくり方も、国土交通省のサイトで紹介されていますから、家族で話し合って事前に作成し、この災害が起こったときはこうする、という初期行動を確認しておくと安心です。どんなに対策していても、予想外のことが起きると想定して、ものを備えて気持ちも備える意識をもつことが大切です。

家の中のリスクを確認して、安全に暮らす

次に室内の安全性について、確認していきます。まず玄関やバルコニーなどの屋外への避難経路となる廊下や通路には、家具やものを置かないことが基本。どうしても置く必要がある場合は、転倒防止対策として、L字金具や粘着式転倒防止グッズ、突っ張り棒などを使用してください。避難経路や玄関のドア、窓をふさがないように、家具の向きを考慮して配置するのも有効です。

とくに照明の選び方は重要で、シャンデリアやペンダントライトは、地震の際は揺れて危険なので、割れない素材を選ぶか、コードクリップで長さを調整して、揺れたときに天井や照明同士がぶつからないように対策をしておきましょう。

キッチンは冷蔵庫や食器棚、家電製品などの転倒落下のリスクがあり、最も危険な場所。家電製品は、粘着式転倒防止グッズ、耐震ジェルマットなどで固定するとともに、地震が起こったらすぐにキッチンから離れることを意識しましょう。

収納の棚板には滑り止めマットを敷いておくだけで、落下までの時間を少し遅らせることができます。ソファの下にも滑り止めマットを敷いておくと、大きく移動しないため、ドアをふさぐリスクを減らせます。

写真やアートなどを飾るときは、ガラスなど破損のリスクのある素材を避けて、アクリルやポリカーボネートなど樹脂製の素材を選びたいですね。最近では、防災トイレがセットされた飾れるアートなども販売されているので、気に入ったデザインがあればそういったアイテムを選びましょう。また、お気に入りの柄の手ぬぐいをタペストリーのように飾るのもおすすめ。災害時に手ぬぐいは役立つアイテムになります。

災害時は停電する可能性を想定して、玄関や廊下、各居室、枕元などに自動点灯ライトを用意してください。デザイン性の高い製品も増えているので、好みに合わせて選べるはずです。居室や玄関のドアノブには蓄光シールを貼っておくと、暗闇の中で手がかりになります。

ものを減らして整理整頓することが、安心と防災につながる

災害時には地域全体が被災することもあり、必要な食料や日用品が手に入らず、支援物資が届くまでには時間もかかります。必要なものはすぐには手に入らないと想定し、平時に備蓄しておくことが必要です。

防災備蓄をしたくても難しいと感じるときの多くは、収納場所を確保できないことが理由の1つです。災害が発生しても普段に近いような生活をするため「防災備蓄をする」という目的をもって、家の中のものを見直し、不用なものを手放すことは、最も大切な準備といえるかもしれません。

ものを減らすことが難しいときは、命より大切なものはないと考え方を変えてみて、家にあるものが本当に必要なのか見直してみてください。

例えば、我が家では夫がとても本好きで、本棚にたくさんの本が並んでいましたが、地震のときにケガのリスクになることから、話し合ってほとんどの本を処分し、今では図書館や電子書籍を利用しています。必要だと思い込んでいても、命を守るものを置くためのスペースをつくることを目的にすれば、優先順位は変わってくるのではないでしょうか。

不用なものをリサイクルショップなどで買い取ってもらい、そこで得たお金で防災グッズを購入すれば、防災備蓄を揃える予算にもなるのでおすすめです。

家の中の不用品を処分して、すっきりとした空間で暮らすことは、日々の生活を快適にすると同時に、災害時に避難経路がふさがったり、ものが落下して怪我をしたりするリスクも減らすことができます。収納面においても、どこに何があるかを把握して、必要なときに必要なものを、すぐに取り出せるようにする習慣を身につけるよい機会です。ものを減らすことと整理整頓は、暮らしやすさと災害時の安全性を同時に実現する一石二鳥の効果につながります。

防災備蓄は、何をどれくらい用意すればいい?

収納する場所を確保できたら、防災備蓄に必要なものと量を考えていきましょう。これは家族構成や子どもの年齢などによって変わってくるので、自分で調べて決める必要があります。参考として「東京備蓄ナビ」というサイトが役立ちます。家族の人数、年齢、住んでいる家が戸建てかマンションかなどの質問に回答するだけで、備えておくべき食料や日用品をリストアップしてくれます。

乳幼児や高齢者、ペットがいる家庭では、普段何気なく購入しているミルクや離乳食、介護用品、ペットフードなどが、災害が起こると入手しづらくなるため注意が必要。アレルギーがある場合なども同様です。特別なものが必要な場合は、その分も備蓄リストに加えておきましょう。

内閣府のホームページによれば、非常に広い地域に甚大な被害が及ぶ可能性のある「南海トラフ巨大地震」では、できれば1週間以上の備蓄が望ましいとの指摘もあります。高層マンションなど階段の上り下りが難しい住まいの場合は、それ以上が目安となります。

火災や浸水、倒壊などのリスクがあり、在宅避難ができない場合も想定して、非常用持ち出し袋も準備しておきましょう。これは1人に1つずつ、1泊程度過ごせる量を、背負って歩けるくらいの重さにまとめて、寝室や子ども部屋などに置き、各自で管理するのが良いですね。非常用持ち出し袋は、避難するときに持ち出す以外にも、大地震の際に部屋に閉じ込められて出られないときに、命をつなぐものとなります。

災害備蓄の工夫やコツ、具体的な準備の仕方などは後編で詳しく解説します。

まとめ

日々の暮らしの中で、防災を意識するのは少し難しく感じるかもしれません。けれど、まずは出来そうなことから一歩ずつ始めてみることが何より大切です。自分の住む地域や住まいのリスクを知り、家族にとって本当に必要な備えを整えていく。その積み重ねが、安心して暮らせる日常につながります。防災を特別なことにするのではなく、暮らしの延長線上にある「続けられる習慣」として取り入れていけたらいいですね。